李承華:沉浸式體驗與農(nóng)事節(jié)慶傳播

昨日是全民飲茶日,距首個國際飲茶日僅剩一個月的時間。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部號召做好國際茶日系列活動,在這個特殊的時節(jié),各地都在籌劃探索“云節(jié)慶”。形式可以改變和創(chuàng)新,但無論線下還是云上,節(jié)慶的共性問題還是存在。芒種品牌管理機構專委會專家、浙江大學李承華老師曾在“新時代美麗鄉(xiāng)村與未來社區(qū)”學術交流會分享“農(nóng)業(yè)品牌生態(tài)系統(tǒng)構建與實現(xiàn)路徑”,提出以農(nóng)事節(jié)慶傳播為突破點,有利于帶動農(nóng)業(yè)品牌系統(tǒng)的有效構建,而沉浸式設計體驗目前在農(nóng)事節(jié)慶傳播中相對缺乏,亟待加強。

小編特分享本篇觀點文章給大家,希望各位能從中有所收獲。

一

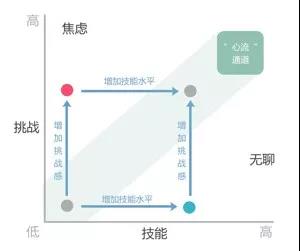

著名心理學家米哈里·契克森米哈在 《Flow:the psychology of optimal experience(心流:最優(yōu)體驗心理學)》中指出:沉浸就是使人專注于當前目標,這一目標環(huán)境由設計者營造,受眾專注其中并感到愉悅和滿足,進而忘乎真實世界的情景。“沉浸(immersive)”的解釋源于本書中開創(chuàng)性的觀點“心流(Flow)”,其概念為:“一種將個人精神力完全投入到某項活動中的感覺,達到一種忘我的狀態(tài),而且伴隨著心流產(chǎn)生的同時,會有高度的興奮感和充實感。”

心流模型圖

在心智認知領域,西方心理學者側重研究心智思維的核心路徑,而東方文化系統(tǒng)則更多關注于體悟“沉浸”的工具、方法與層級。在此點,佛教經(jīng)典經(jīng)論《涅槃經(jīng)》中講到:“如來一根,亦能見色聞聲,嗅香別味,覺觸知法。”佛家認為眼、耳、鼻、舌、身、意為六根,對應于客觀世界的色、聲、香、味、觸、法六塵, 而產(chǎn)生見、聞、嗅、味、覺、知等心理作用,即眼識、耳識、鼻識、 舌識、身識、意識等六識。

近代大儒梁啟超先生在《中國佛學史稿》中認為佛教義理實為高層級的心理解析,藉由感官接受信息、感悟生命。錢鐘書先生在《通感》中指出:“在日常經(jīng)驗里,視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各個官能的領域可以不分界限。顏色似乎會有溫度,聲音似乎會有形象,冷暖似乎會有重量,氣味似乎會有體質”。如同構成主義大師康定斯基在《論藝術的精神》一書中所言:“黃色的三角形就像鳴叫的汽笛”。

將“沉浸”與“五感”置于品牌設計的視閾進行考察,可見日本著名平面設計家原研哉提出設計領域的“五感”理念。原研哉極力主張以“信息構建”的思維方式重新解讀和認識“設計”本身, 人們通過“視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺”來感知信息,進而獲得不同的理解。同樣,日本著名書籍設計家杉浦康平先生認為:“完美的書籍形態(tài)應具有誘導讀者視覺、觸覺、嗅覺、聽 覺、味覺的功能”。

利用“五感”感受“沉浸”,通過“設計”表達“品牌”成為當今商業(yè)環(huán)境中一個重要的話題,沉浸式體驗的核心“沉浸”(immersive)特指藝術家在特定空間內(nèi),采用聲、光、電等元素,為觀眾營造一個有別于現(xiàn)實的場景,使觀眾在獲得感官體驗的同時與作品互動,進而引發(fā)共鳴。

充分調動感官達到沉浸式體驗,在藝術領域中首先得到研究與探討。2013年底,日本藝術家草間彌生亞洲巡回展覽“我的一個夢”(A Dream I Dreamed)在上海當代藝術館展出。在眾多作品中,最引人注目的當屬草間彌生運用鏡像特效創(chuàng)作的《無限境屋》系列。在無限延伸的鏡像空間里,草間彌生營造出個人作品符號化的夢境,給受眾帶來全新的感官體驗。

草間彌生《無限鏡屋》

坐落于上海靜安區(qū)陜西北路688號的良設夜宴,由設計師王楊、周平歷時兩年設計打造,形式上融合了美食、影像、音樂、舞蹈、戲劇等多種藝術表達方式。利用視覺形式要素的沉浸式轉化、形成一個綜合的藝術、人文、感官體驗空間。

沉浸式體驗餐廳“良設夜宴”

二

在與商業(yè)文化密不可分的品牌設計與傳播過程中,隨著迅猛發(fā)展的新材料、新技術、新媒體革新,關于“沉浸式”與“五感設計”的話題近年被屢屢提及,“商業(yè)+藝術+設計”跨媒體合作創(chuàng)新成為交叉研究的熱點。美國著名品牌營銷家馬丁·林斯特龍在《感官品牌》一書中提出:“圖像和聲音的結合可以產(chǎn)生2+2=5的效應。然后,你就要考慮加入其他的感官元素--味覺、觸覺、嗅覺,以提升品牌的整體影響力”。

“沉浸式商業(yè)”概念由國內(nèi)知名廣告人肖明超先生在《2015年十大商業(yè)趨勢》一文中提出,文中涉及到重構邊界、共享經(jīng)濟、新體驗場、流動的品牌等十個商業(yè)趨勢。在以“沉浸式”作為核心理念的多重商業(yè)空間中,如何將品牌文化與設計藝術進行有效地結合與傳達?如何以賦予“通感”以合理的、精準的、易于理解的呈現(xiàn)方式?這些即是難點也是創(chuàng)新點,例如口碑火爆的SKP-S項目,位于北京建國路大望橋東南角的SKP南館,是SKP聯(lián)手GENTLE MONSTER合力打造的旗艦項目,GENTLE MONSTER主導設計,以“數(shù)字-模擬 未來”為主題,創(chuàng)作一個“移民到火星”的藝術故事。

北京SKP-S

三

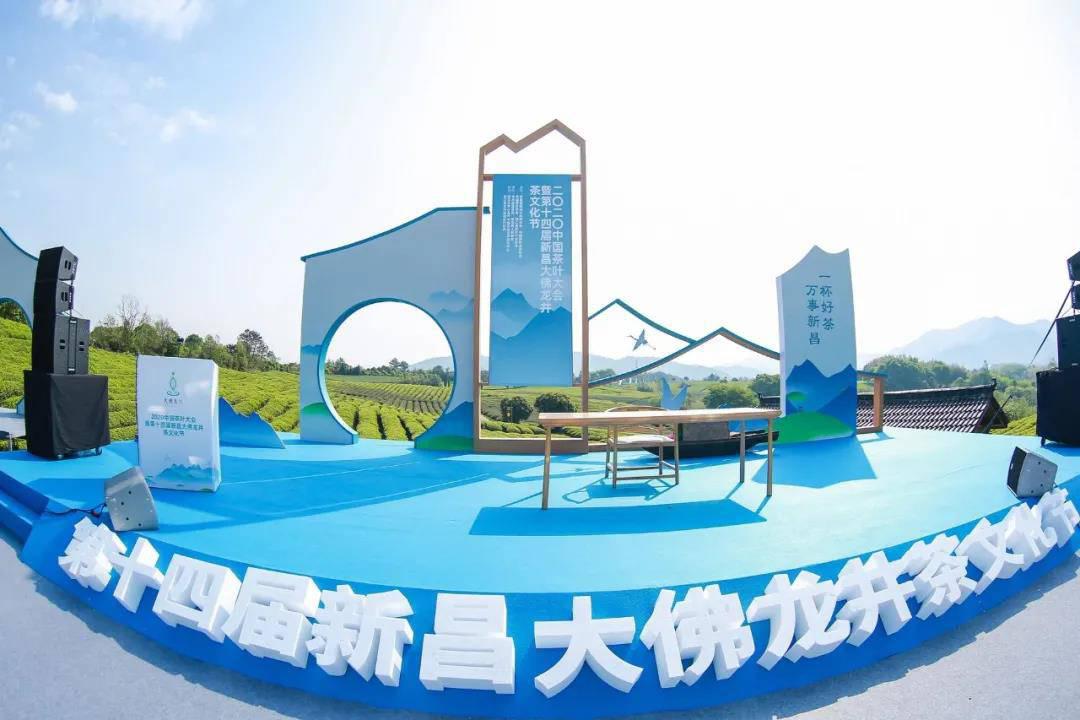

農(nóng)事節(jié)慶活動是農(nóng)業(yè)品牌全產(chǎn)業(yè)鏈條中至關重要的環(huán)節(jié),指舉辦主體依托特定區(qū)域的特色農(nóng)業(yè)資源和自然稟賦,以打造農(nóng)業(yè)品牌、擴大農(nóng)業(yè)品牌影響力、傳播農(nóng)業(yè)文化為主體目標,在特定時間和特定地點,有計劃、有組織地舉行集會慶典儀式、發(fā)布活動等一系列活動。如河南洛陽牡丹節(jié)、西湖龍井開茶節(jié)、中國(象山)開漁節(jié)、錫林浩特國際游牧文化節(jié)等。

農(nóng)業(yè)品牌研究學界認為:農(nóng)事節(jié)慶活動可以更好地配合農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌的構建、整合和發(fā)展,是為了以農(nóng)事節(jié)慶為手段,提高區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌的知名度、美譽度、體驗性、互動性,擴大其品牌影響力,間接提升區(qū)域形象,帶動整個區(qū)域的農(nóng)業(yè)品牌經(jīng)濟及其它經(jīng)濟、社會、文化的發(fā)展。

第十四屆新昌大佛龍井茶文化節(jié)

臨安相見村山谷藝術節(jié)

“公主嶺玉米”品牌推廣活動

“黃岡食卷”品牌發(fā)布活動

“武陽春雨”品牌傳播活動

農(nóng)事節(jié)慶活動的互動性、娛樂性、體驗性和時間性是其主要特征,這些特征與“心流”體驗的過程條件需要高度匹配才有進一步激發(fā)受眾參與的可能。心流體驗過程分為條件因素—體驗因素—結果因素,只有三者之間相互支撐,不斷強調并完善明確目標、及時反饋、游戲化設計、提升注意力、增強獲得感的全鏈條過程,才能獲得心智體驗效應的最大化。

目前,在農(nóng)事節(jié)慶活動的策劃、設計與執(zhí)行流程中,存在幾點主要問題表現(xiàn)為:節(jié)俗民俗要素挖掘深度不足、品牌傳播核心目標模糊、信息環(huán)節(jié)缺乏內(nèi)在關聯(lián)、媒介傳達形式單一呆板、活動投入與產(chǎn)出不成比例等。

對于品牌在地文化、民俗節(jié)俗文化理解不足造成當下農(nóng)事節(jié)慶活動的千人一面,格式化、程式化。其原因首先在于未充分閱讀傳統(tǒng)智慧與成果,將“農(nóng)事節(jié)慶”納入到歷時性社會文化系統(tǒng)中進行梳理與再造表達。農(nóng)業(yè)文化中的設計物化形態(tài)是來自于民間的造物智慧,來源自當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)實并服務于生活。

其次,在沉浸式商業(yè)環(huán)境中、在跨媒體創(chuàng)新設計里、在智能化、在線化、網(wǎng)絡化三者融合的技術時代,構建一個優(yōu)秀農(nóng)事節(jié)慶活動的核心點在于如何設定目標、調動并分配現(xiàn)有文化資源與技術手段,完成活動執(zhí)行策劃、設計、執(zhí)行、管理、監(jiān)測、評估、迭代的全鏈過程。

日本MOKUMOKU小豬牧場

西班牙布尼奧爾小鎮(zhèn)番茄節(jié)

目前,在農(nóng)業(yè)品牌傳播與展演、農(nóng)事節(jié)慶活動發(fā)布與執(zhí)行的過程中尚存在十分廣闊的提升空間,歷史悠久的民俗文化、差異多元的地域文化、林林總總的技術手段都為農(nóng)事節(jié)慶活動與沉浸式設計傳達提供有力的支撐與保障,以“心流體驗”、“感官品牌”理念植入農(nóng)事節(jié)慶活動,以技術開啟體驗之旅,那么農(nóng)業(yè)品牌的沉浸式設計體驗時代也將到來。