專著分享 | 地理標志農產品符號化的理論基礎

導語

2025年,由胡曉云院長和萬琰博士主筆的最新專著《原型?文脈?現代化——中國地理標志農產品的品牌化》一書出版。本書對中國地理標志農產品的品牌化進行了全面地梳理闡述,通過16章的內容,分別對相關問題進行了深入闡述與探討,并提供了作者與團隊近二十年的相關研究成果。

我們將本書主要內容編輯成推文,陸續分享給大家。幫助讀者系統地了解地理標志農產品現代化發展的全貌,和品牌賦能的理論與實踐。期望能與更多人一起,為中國地理標志農產品和區域公用品牌的發展,共同努力。

第十章,闡述了“地理標志農產品的符號化”問題,對地理標志農產品符號化的理論基礎、四種不同的理論模型進行了分析研究,并根據目前我國內地地理標志農產品的符號化現狀,進行符號化設計的基本前提、基本方法論研究。第一節 地理標志農產品符號化的理論基礎。

品牌即是符號。品牌通過符號創造,對同類產品提供差異,讓生產者能夠表征這是自己的作品,也讓市場特別是消費者能夠了解產品的差異化。這是人所共識。自從遠古時期的手工業者在陶罐底部刻畫上自己的名字,通過符號打造品牌的行為就產生了。

因此,打造品牌的第一步驟,便是基于品牌主對品牌的產品特征、定位、個性、消費者的理解等,對產品進行符號化的過程。

地理標志農產品,也需要經過符號化的過程,形成品牌符號,以符號對接市場與消費者。但地理標志農產品的符號化過程及其符號化設計與應用,與其他工業品、服務品的符號化過程有著顯著的差別。

地理標志農產品符號化的理論基礎

與其他產業、企業品牌的符號化過程一樣,地理標志農產品的符號化具有以下四個方面的理論基礎。

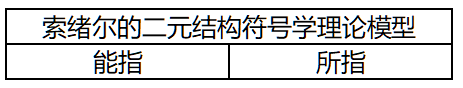

一、索緒爾的二元結構符號學理論模型

二十世紀初葉,瑞典語言學家索緒爾(Ferdnard de Saussure,1961)創立了符號學(semiology)549。他從語言學的視角,將符號分為能指和所指兩部分,并認為“能指和所指之間是任意的,約定俗成的”550。這句話的意思是,一個符號與所指涉的對象之間并不一定具有必然聯系,而是根據特定的文化習俗、特定的時間、空間、文化理解約定俗成的結果。

索緒爾對能指與所指之間的關系的“約定熟成”的解釋,給了品牌符號創造非常重要的使命與機會。也就是說,一個品牌符號的創造,需要通過“能指”來表達“所指”,而由于品牌符號創作者處于特定的集體無意識(原型)、文化習俗等的影響,處于特定的時間、空間、文化圈層,其創造的品牌符號的能指所表達的所指,兩者之間需要有約定俗成的前提。

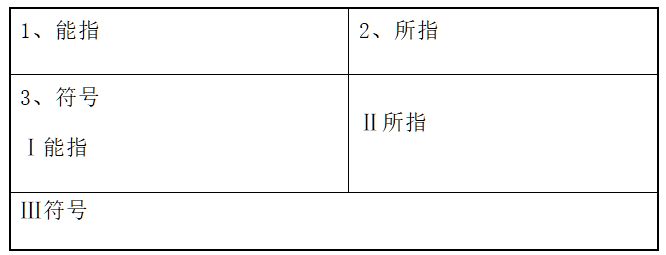

表10-1 索緒爾的二元結構符號學理論模型

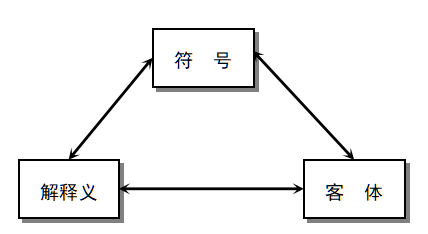

二、皮爾斯的三角結構符號學理論模型

而索緒爾所說的這種約定俗成,由美國的符號學之父皮爾斯的對意義元素的三角模型解釋為下圖:

圖10—1 符號的意義元素的三角模型

圖10-1的三角結構意為,符號對一個人而言,在某種情況或條件下,代表著某種事物。它向某人表達,也就是在該人的心中創造出一個相同的符號,或者是一個更精致的符號。該人所創造的符號可稱之為原先符號的解釋義,這個符號所代表的事物,即是指涉物551。

三角模型中的“解釋義”的使用,被學者們稱之為是皮爾斯對符號學的最大貢獻。皮爾斯認為,一個符號只有能被解釋成符號才能成為符號每個符號都必須能夠表達一個解釋項。因此,在最廣泛的意義上,解釋項可以被理解為符號在每個符號使用者心中所引發的一種動態的、 連續的思想552。皮爾斯又認為:“一切思想都處于符號之中”553,每一種思想作為符號必須 根據另一種符號進行解釋。由此,“不存在任何例外……一種法則,即每個思想符號(thought-sign) 都會被翻譯成或者被解釋成隨后一種符號(asubsequent one)……”這說明,任何符號表意過程實際上都是解釋義的衍義過程,因此,符號意義的生產與傳播實際上是動態與開放的554。皮爾斯說:“存在著意向解釋項 (Intentional Interpretant),它決定著發送者(utterer)的心靈;效力解釋項 (Effectual Interpretant),它決定著解釋者(interpreter)的心靈;而交際解釋項 (Communicational Interpretntant)或曰共同解釋項(Cominterpretant)則決定的是,發送者與解釋者為了使交際得以發生而相互融合(fuse)而成的心靈。可以把這種心靈稱為共同心靈 (commens)。555”

這與皮爾斯對“傳播”的含義的理解相關,他認為,“傳播”可定義為“兩個心靈間的相互溝通 (intercommunication)”556。以符號為表征的傳播,是心靈之間的相互溝通,因此,對符號的理解,是符號制作者與符號接收者共同進行對解釋義進行不斷衍義的過程。

在品牌符號的生產與接受的交互過程中,品牌符號生產者在有關品牌的特征、定位、消費功能、消費訴求的前提下,有一個清晰的“意向解釋項”,而當“意向解釋項”成為一個符號被市場及消費者接收、接受時,如果能夠產生“共同解釋項”,雙方之間產生了相互融合的心靈,即共同心靈,那么,品牌訴求也就通過品牌符號的生產與接收,而達到了有效的溝通。

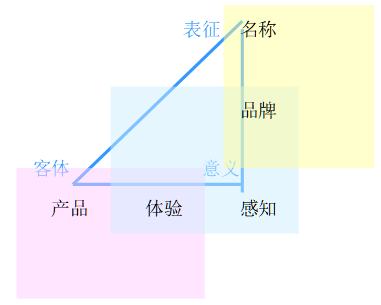

在20世紀80年代到90年代初曾在蘋果公司管理跨職能設計團隊的知名設計師Hugh Dubberly(中文譯為:“休·杜伯里”或“休·達伯利”),曾經在2000年,設計經營院品牌會議(Design Management Institute Branding Conference)上,又在2000年夏在Telluride進行的設計建議會議(Advance for Design Meeting)上先后發布過一個基于皮爾斯的“三角符號理論模型”的“品牌模型”:

圖10-2 Hugh Dubberly的三角品牌模型

資料來源:設計建議會議(Advance for Design Meeting,2000)

在該品牌模型中,Hugh Dubberly主張,一個品牌模型,至少包括符號表征(品牌名稱、品牌圖案、品牌代言人、商業外觀等)、符號所表征的客體(產品或服務)、符號的意義(消費者通過對產品的體驗,感知到的意義)。這一模型,將消費者的感知完全納入了三角模型當中,并成為符號所表征的產品的意義的解釋者。體現了對品牌中的消費者認知價值的肯定。

三、羅蘭·巴爾特的符號神話理論模型

法國的羅蘭·巴特爾,是首先將符號學觀點應用于廣告研究中的學者。他以符號學進行廣告譯碼,挖掘出廣告背后所隱藏的意義。而廣告的重要作用,就是建構品牌及其品牌的價值與意義。羅蘭·巴特爾認為,符號表意的過程可分為三個層次,包括符號的第一層意義,即「外延意義」(denotation),而第二層、第三層意義則分別是「內含意義」(connotation)與「神話層次」(myth)。「外延意義」指的是一般常識,也就是符號明顯的意義,「內含意義」和「神話層次」都與意識形態有關。外延意義的信息往往將這些意識形態加以自然化,使我們陷入社會建構的文化模式和價值體系中卻不自知。透過符號學的解析,則可以幫助我們了解各種符號、信息結構下所代表的深層意涵。“神話的效果發生于第二層符號結構,第一層中完整的符號在第二層中變成了一個空洞的能指”557。

表10-2 羅蘭·巴爾特的符號神話理論模型558

羅蘭·巴爾特的符號神話理論模型告訴我們,符號不僅僅存在表層的含義,更重要的是,將第一層級的能指+所指構成一個第二層級的能指,其所指便會產生神話效果。

將符號的神話理論模型運用到品牌符號設計中,可以生成多層級的符號意義,甚至可以產生超越原來的能指、所指所在的意義層面,實現意義的神話化或者超越。這給了品牌符號創造者以超越表層意義而利用符號產生更深層次、更具有超越性、象征性意義的機會。用一個品牌符號的創造,提供超越產品表層意義的象征意義,這是品牌符號設計需要解決的重要問題。因為,正如“新生活世界模型”中的三個層級的意義需求一樣,消費者的欲求,已經超越了日常世界、現實世界,而祈求在象征世界中獲得更多的深層次的滿足559。

無論是索緒爾還是皮爾斯、羅蘭·巴爾特,他們有關符號的理論均被后人所追隨、延展及應用。特別是在廣告界,在許多的經典品牌的品牌廣告傳播中,我們都可以看到上述三種符號理論的具體應用。而上述理論,也應當可以作為地理標志農產品品牌的符號化的理論基礎。

四、中華文化符號學及其五元符號理論模型

符號學中的文化符號學,專門研究文化符號及其在人類社會和個體生活中作用?。它探討文化如何通過符號的運用傳遞意義,以及這些符號如何影響人們的思維、行為和社會關系。文化符號學借鑒了語言符號學的理論,將符號視為由能指(形式)和所指(意義)構成的整體,并強調符號的意義是在特定的社會、歷史和文化背景下生成的。因此,近年來,有學者560專門開始研究“中華文化符號學”,其研究內容包括漢字、圖騰、禮儀等文化符號,認為這些符號蘊含著豐富的象征意義和文化內涵。有學者在皮爾斯的符號三角模型基礎上,提出了中華文化符號的“五元符號理論模型”,在“符形”“解釋項”“客體”的基礎上,增加了“符事”“符史”二元。

圖10-3 吳春瓊、王秉安的“五元符號理論模型”

“五元符號理論模型”中,符形指的是(符號的圖形),也即是索緒爾的“能指”,符指指的是符號的指代物,也既是索緒爾的“所指”,符義指的是符號解釋意義。如前述,“符義”項是皮爾斯對符號學的貢獻。而我國兩位學者通過對福建土樓的研究,提出要修正、加入“符事”“符史”,指出“文化是經由符號表達出來,不同文化都有各自與其他文化不同的符號體系,符號作為文化的表達物,必帶上文化特性,文化意涵往往靠故事來表達和傳承,因此符號中的符義也必然與這樣的故事對接起來,與符號關聯的故事,就簡稱符事,即符號后面的故事。而文化符號通常是一個長期發展的事物,在其發展過程中存在多個不同的歷史面目,符號發展歷史上存在的形態是該符號發展的歷史,就簡稱符史。”561

作為地理標志農產品品牌,其在歷史長河中不斷發生的故事與文脈,是其品牌文化及其品牌文化力賦能的重要內容。因此,相較于皮爾斯的“三角符號理論模型”,吳春瓊等提出的“五元符號理論模型”更具有理論的現實應用針對性。

參考文獻:

549 (瑞士)弗迪南·德·索緒爾著,高名凱、劉潤清譯:《普通語言學教程》,商務印書館1980年版。

550 李幼蒸著:《理論符號學導論》,社會科學文獻出版社1999年版。

551 John Fiske. 傳播符號學理論. 張錦華.臺灣遠流出版事業股份有限公司,2003:25。

552 哈佛八卷本《皮爾斯文獻》(Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge:Harvard University Press,1931-1958) 第2卷,第308段。轉引自趙星植,《皮爾斯的三元模式在傳播學中的意義》,《中外文化與文論》2015年第3期,第180-189頁。

553 Charles S.Piece.Writing of Charles Sanders Peirce:A Chronological Edition,Vol 2. Edited by the Peircean Editions Project.Bloomington and Indianapolis:Indiana University Press,1984, p.213.轉引自趙星植,《皮爾斯的三元模式在傳播學中的意義》,《中外文化與文論》,2015,(3),第180-189頁。

554 趙星植:《皮爾斯的三元模式在傳播學中的意義》,《中外文化與文論》2015年第3期,第180-189頁。

555 同上。

556 哈佛八卷本《皮爾斯文獻》(Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge:Harvard University Press,1931-1958) 第6卷,第161段;轉引自趙星植,《皮爾斯的三元模式在傳播學中的意義》,《中外文化與文論》2015年第3期,第180-189頁。

557 (法)羅蘭··巴特爾著,許綺玲譯,《神話——大眾文化詮釋》,上海人民出版社1999年3月版,第171頁;(法)羅蘭·巴特著,王東亮/等譯,《符號學原理》,三聯書店1999年6月版,第84頁。

558 (法)羅蘭·巴特著,王東亮/等譯:《符號學原理》,三聯書店1999年6月版,第84頁

559 胡曉云:《21世紀中國廣告:以“新生活世界模型”觀照中國消費者》,《現代廣告》2000年卷首文。

560 吳春瓊,王秉安:《改進的五元符號模型構建———以福建客家土樓文化為例》,《汕頭大學學報》(人文社會科學版)第33卷第8期,第36-46頁。

561 同上,第36頁。