重磅發布 | 中國果業品牌價值發展報告(2015-2025)

導語

8月22日,2025第十屆中國果業品牌大會在陜西延安召開。本次大會由中國果品流通協會、陜西省果業中心、延安市人民政府主辦,浙江大學 CARD 中國農業品牌研究中心智力支持。本次大會以“十年謀一劍,新質贏未來”為主題,采用“會展結合”的模式,設置多維度活動,包括主題演講、專場對話、精品案例推介、品牌盛典,以及陜西(延安)果業品牌發展成就展、全國品牌果品展覽等。吸引了來自全國近百個果品主產區的政府代表、果品企業負責人、果業服務商、媒體記者等業內近千人參會。

浙江大學CARD中國農業品牌研究中心主任、浙江永續農業品牌研究院院長胡曉云受邀參會,并以《中國果業品牌價值發展報告》為主題,全面分享了十年來中國果業品牌價值發展歷程,深入分析了獲評品牌的成長狀況,引發行業的深度思考,助力中國果業在下一個十年,實現從“規模優勢”向“品牌優勢”的戰略升級與國際化轉型。

以下為《中國果業品牌價值發展報告》簡報。

中國果業品牌價值發展報告(2015-2025)

中國果品品牌價值評估課題組

課題負責人

胡曉云 魯芳校

報告執筆人

胡曉云 魏春麗 賀夢晗 單子昊

課題組成員(按姓氏拼音排序)

陳 磊 陳清濤 董美麟 董校堂 方贊文 賀夢晗

胡潔琛 黃安琪 蔣文龍 雷 成 雷雅潔 李 闖

李煥玲 單子昊 提文贊 王晶晶 魏春麗 楊巧佳

張建萍 張慶豐 周佳潔 周葉潤 朱振昱 莊慶超

調研參與人員(按姓氏拼音排序)

白慧蓉 陳 寒 陳亞晴 方 劍 馮俊釗 馮琳偉

顧周荃 江函彧 蔣 艷 柯慧禎 李 婧 李 磊

李喬玉 李姝燕 李文瑤 李志露 劉建麗 羅欣然

喬夢佳 秦嘉賢 施金敏 史張龍 唐一靜 王樺鑫

王 朋 王 琴 吳夏楠 吳雅琴 徐 凱 楊 浩

葉柯楠 殷廣豐 于露霞 于潤潔 張楚偉 張 玲

章胭胭 周徐陽 祝 萱 鄒 慧

2014年5月,習近平總書記在河南考察時提出,“推動中國制造向中國創造轉變,中國速度向中國質量轉變,中國產品向中國品牌轉變”。作為行業的領頭羊,中國果品流通協會積極響應、精心籌劃,于2015年成功舉辦“首屆中國果業品牌大會”,吹響了中國果業品牌建設的集結號。

2015—2025年,成為中國果業發展史上具有里程碑意義的黃金十年。在鄉村振興戰略深入實施、農業農村現代化加快推進的背景下,中國果品流通協會振臂吶喊,積極推進,促進我國果業實現了從規模擴張向質量效益的歷史性跨越,品牌化建設成為這一轉型進程的核心驅動力。

十余年間,中央一號文件對農業品牌的重視程度逐年攀升,從“大力發展名特優新農產品,培育知名品牌”,到明確提出“實施農業品牌精品培育計劃,打造特色農業產業集群”,政策導向實現了從注重產品培育到全面推進品牌建設的戰略升級。在《農業農村部農業品牌精品培育計劃》等政策引導下,我國果業區域公用品牌與企業品牌協同發展,共同構建起兼具市場價值和社會效益的品牌生態體系。

作為行業發展的積極推動者,中國果品流通協會持續積極發揮引領作用,協調各方資源,促進產業鏈上下游深度合作,為中國果業的品牌化發展提供了有力支撐。特別是連續十年舉辦的“中國果業品牌大會”,已成為推動行業高質量發展的重要平臺。十年來,這一品牌盛會匯聚行業頂尖專家、領軍企業代表和政府相關部門負責人,以主題演講、圓桌論壇等形式,深入探討果業品牌建設新思路、新模式,以各種生動活潑的展陳、傳播方式講述中國果業品牌的故事。大會不僅為全行業提供了寶貴的交流合作平臺,幫助區域與企業把握市場脈搏、洞察行業趨勢,更通過表彰和推廣優秀品牌案例,激發行業創新活力。

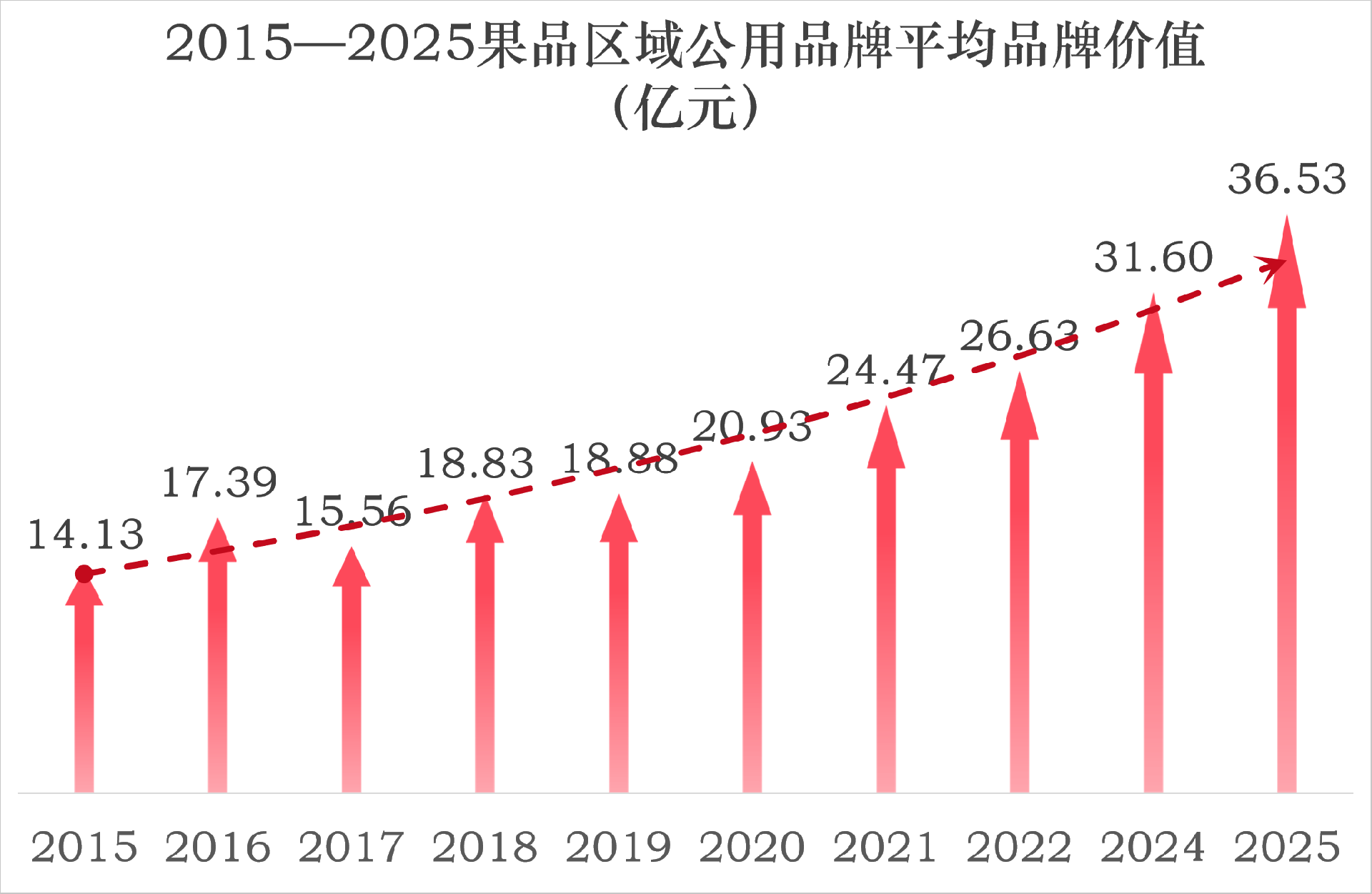

十年謀一劍,新質贏未來。在各方的共同努力下,我國果業品牌建設取得了顯著成效。從“煙臺蘋果”“庫爾勒香梨”等區域公用品牌,到“佳農”“鮮豐水果”等企業自主品牌,中國果業逐步構建起多層次、多元化的品牌體系。品牌價值評估數據顯示,2015至2025年間,我國果品區域公用品牌價值實現了158.54%的增幅,品牌帶動產業提質增效、促進農民增收的效果日益凸顯。

當前,中國果業正在加速從區域市場向全國、國際市場拓展的進程中。取得顯著成就的同時,我國果業發展仍面臨著技術瓶頸制約和國際貿易環境變化等多重挑戰。品牌,作為全球競爭的核心要素與共同語言,其產業核心競爭力的戰略地位更加凸顯。這不僅證明了,中國果品流通協會在過去的十年中抓住了“中國果業品牌化”這一牛鼻子,同時,也為未來持續借助品牌這一新質生產力,推動中國果業騰飛指明了方向。

本報告基于十年系統的數據觀察與科學分析,全面呈現了中國果業品牌價值發展歷程,深入分析了我國果品區域公用品牌與果品企業自主品牌的成長路徑,旨在回望過去十年的成長歷程,并為未來政府部門制定政策、行業組織優化服務、企業實施品牌戰略提供繼往開來的科學參考。我們期待,這份報告能夠引發行業的深度思考,助力中國果業在下一個十年實現從“規模優勢”向“品牌優勢”的戰略升級與國際化轉型,為全面推進中國鄉村振興、加快建設農業強國作出更大貢獻。

品牌價值,是品牌建設成效的綜合體現,也是品牌創建的關鍵目標。通過差異化發現與重塑,發現價值、再造價值、創造特有的品牌價值,讓品牌產品實現優質優價,并支持區域經濟發展,形成品牌生態價值鏈,提升品牌自身的獨立價值。也因此,品牌價值是品牌農業的核心指標。

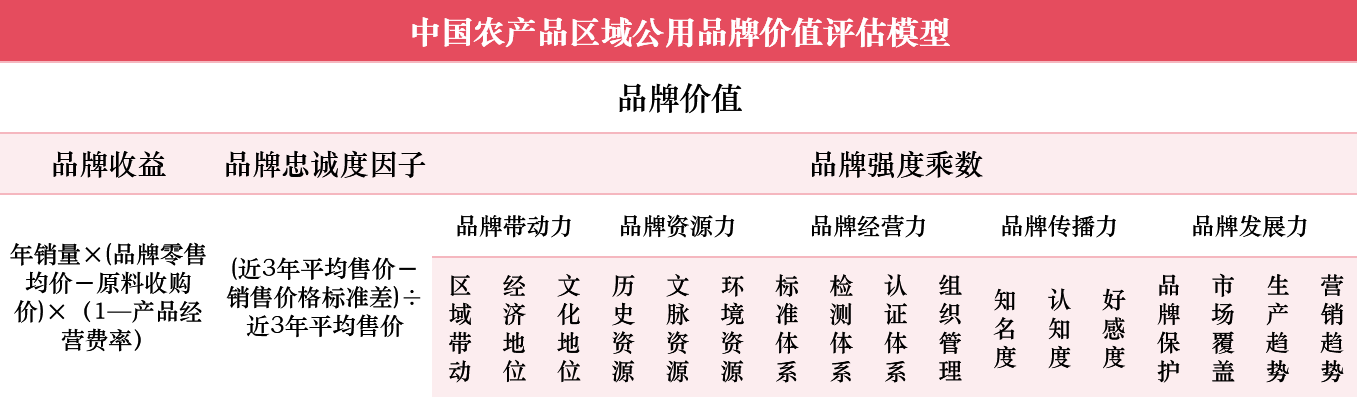

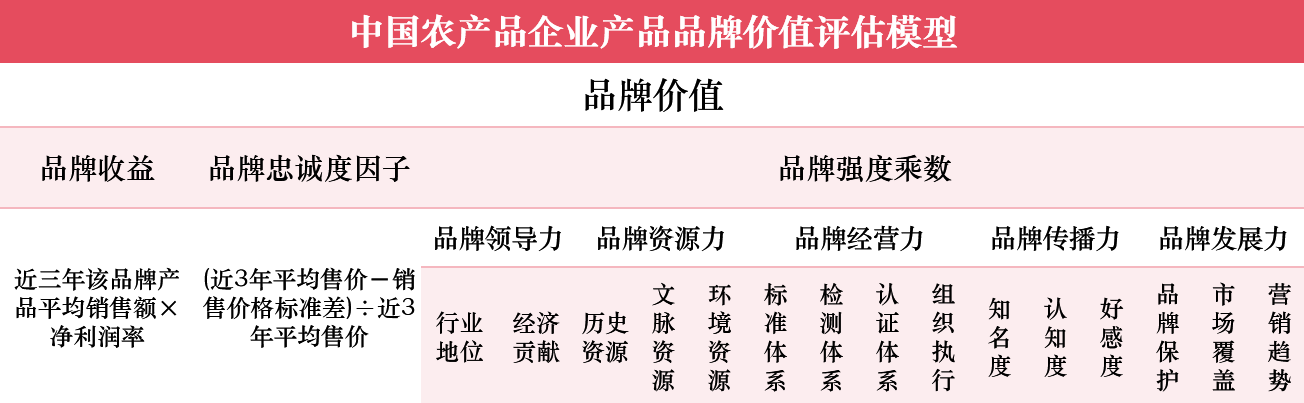

浙江大學CARD中國農業品牌研究中心團隊,是國內最早開展農產品品牌研究與價值評估的專業團隊。基于專業性和客觀性,中國果品流通協會聯合浙江大學CARD中國農業品牌研究中心,對我國果品區域公用品牌、果品企業自主品牌進行專項評估。評估采用胡曉云主任團隊自主研發的“中國農產品區域公用品牌價值評估模型”(簡稱CARD模型1)、“中國農產品企業產品品牌價值評估模型”(簡稱CARD模型2),采用科學、系統、量化的方法,經過對品牌持有單位調查、消費者評價調查、專家意見征詢、海量數據分析,最終計算得出品牌價值。

一、果品區域公用品牌:價值創新更上層樓

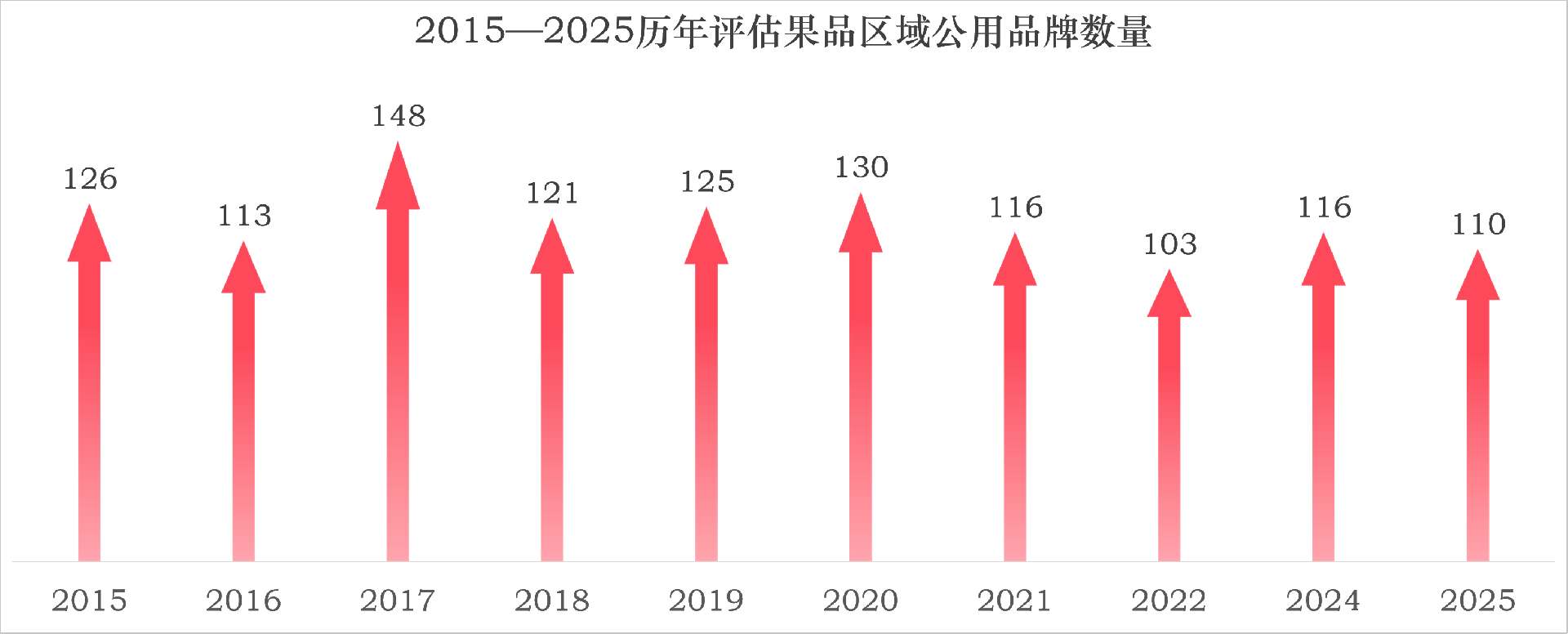

自2015年首屆中國果業品牌大會召開以來,中國果品流通協會、浙江大學CARD中國農業品牌研究中心等機構已持續開展10次果品區域公用品牌價值評估(受疫情影響,2023年度未開展)。

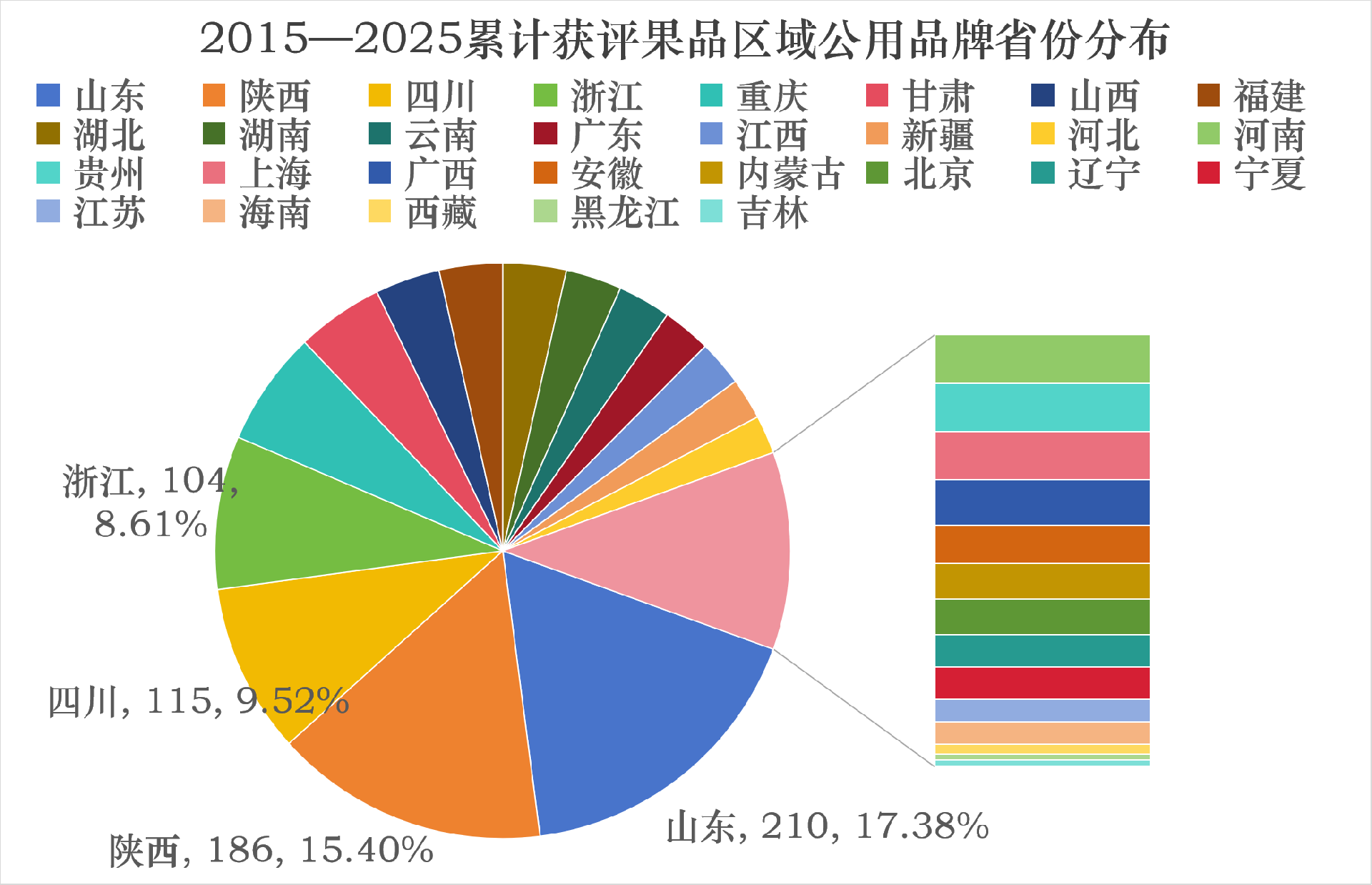

2015—2025年10年間,歷年獲得有效評估的果品區域公用品牌數量均在100個以上,累計1209個品牌·次獲得有效評估,評估行政區域范圍覆蓋全國29個省(自治區、直轄市),山東、陜西、四川和浙江4省累計獲評品牌均在100個以上。

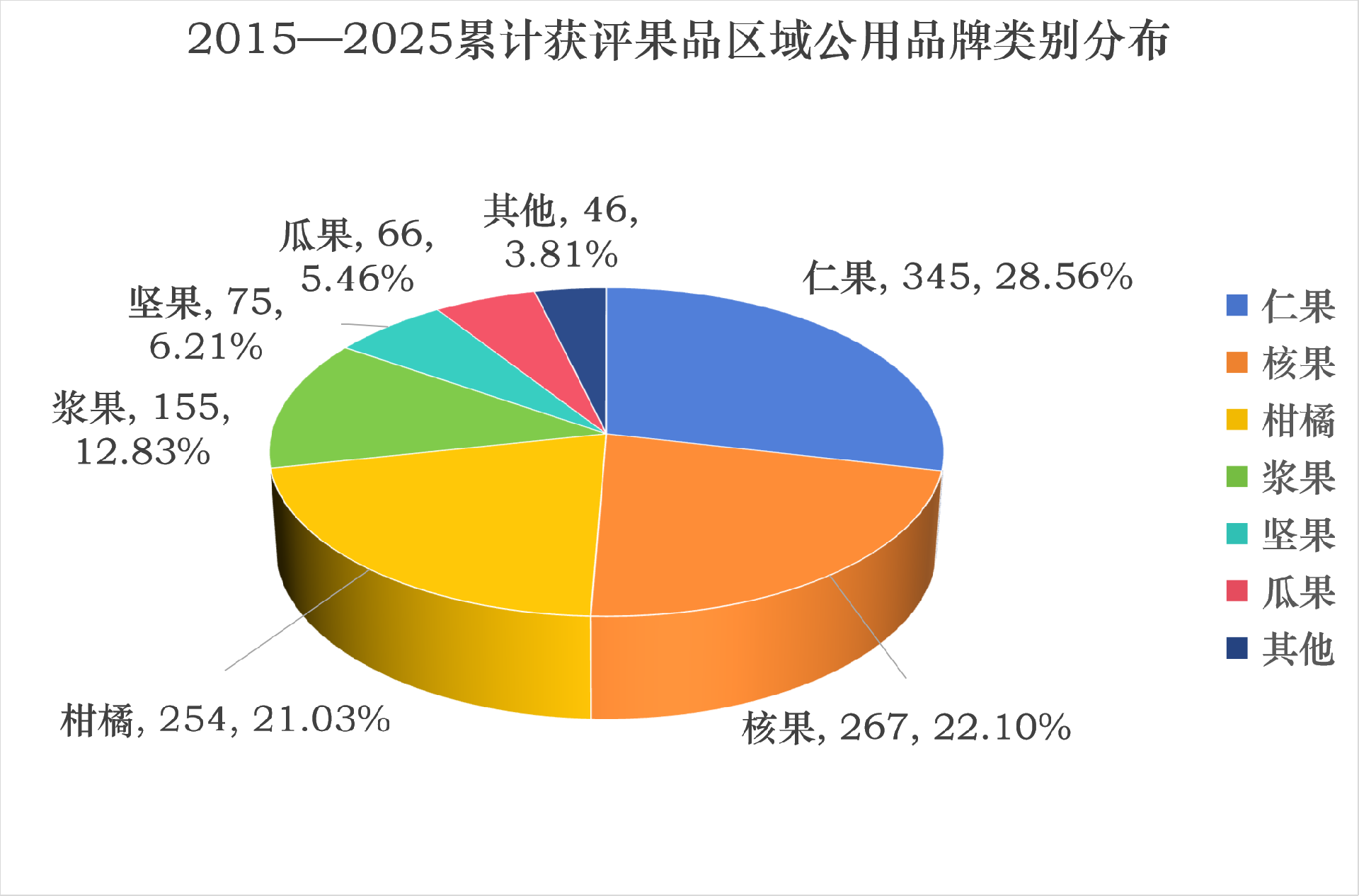

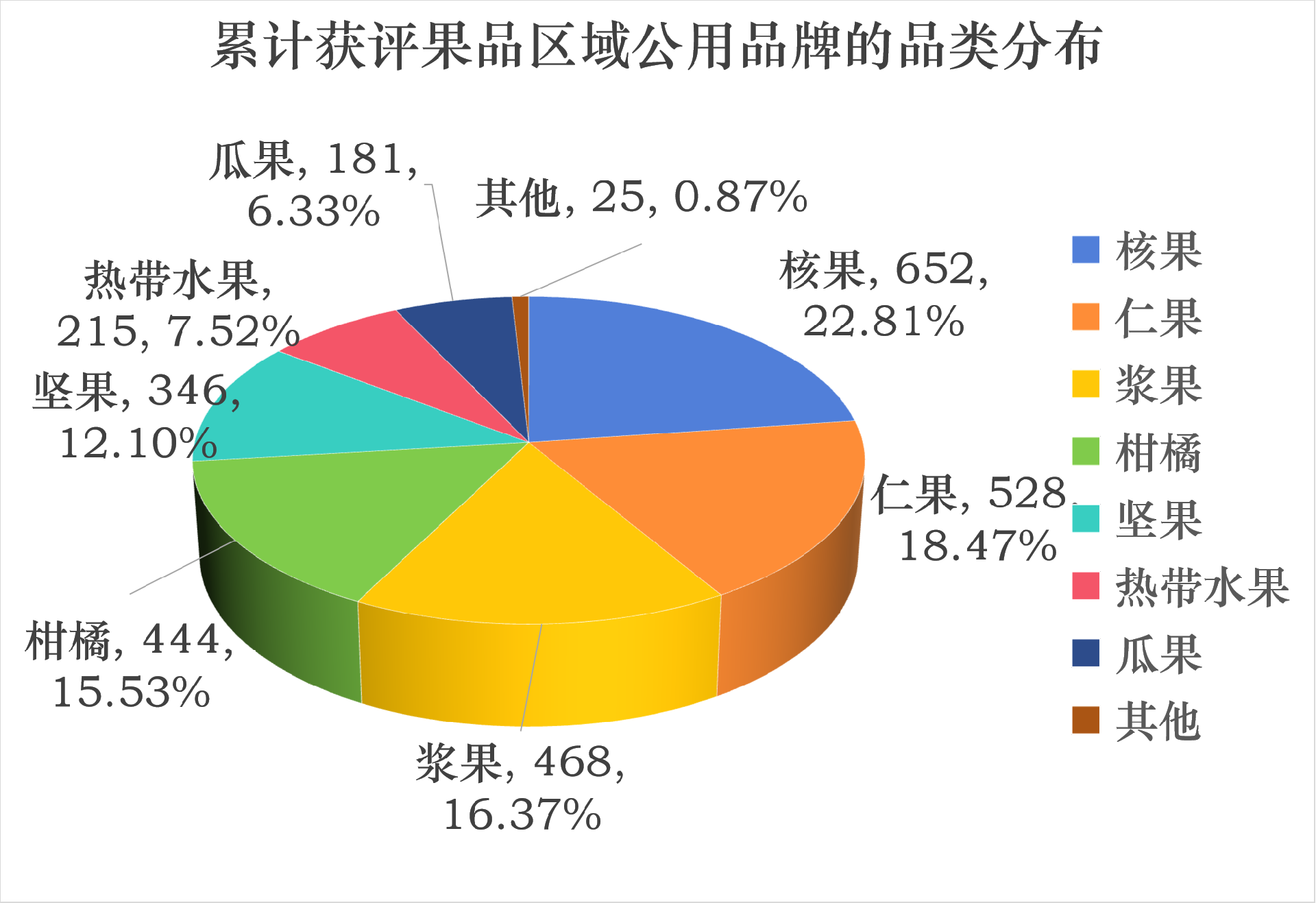

獲評品牌的產品涉及仁果、核果、柑橘、漿果、堅果、瓜果、熱帶水果等其他品類,其中仁果類品牌累計獲評345個,核果和柑橘類品牌均在200個以上,分別為267個、254個,漿果類品牌也達到了100個以上,為156個。

上述累計獲評1209品牌·次的品牌,涉及301個我國果品區域公用品牌,其中,207個品牌獲得1次以上有效評估,連續10年持續獲評的品牌有24個,包括陜西周至獼猴桃、大荔冬棗、白水蘋果、城固柑桔、蒲城酥梨、戶縣葡萄、銅川大櫻桃、彬州梨8個,山東煙臺蘋果、萊陽梨、昌樂西瓜、煙臺大櫻桃4個,浙江仙居楊梅、慈溪楊梅、余姚楊梅、慈溪葡萄4個,四川都江堰獼猴桃、鄰水臍橙2個,以及河北遷西板栗、福建永春蘆柑、湖北宜都蜜柑、湖南石門柑橘、河南靈寶蘋果和甘肅平涼金果。

1.品牌價值:總體增長趨勢顯著

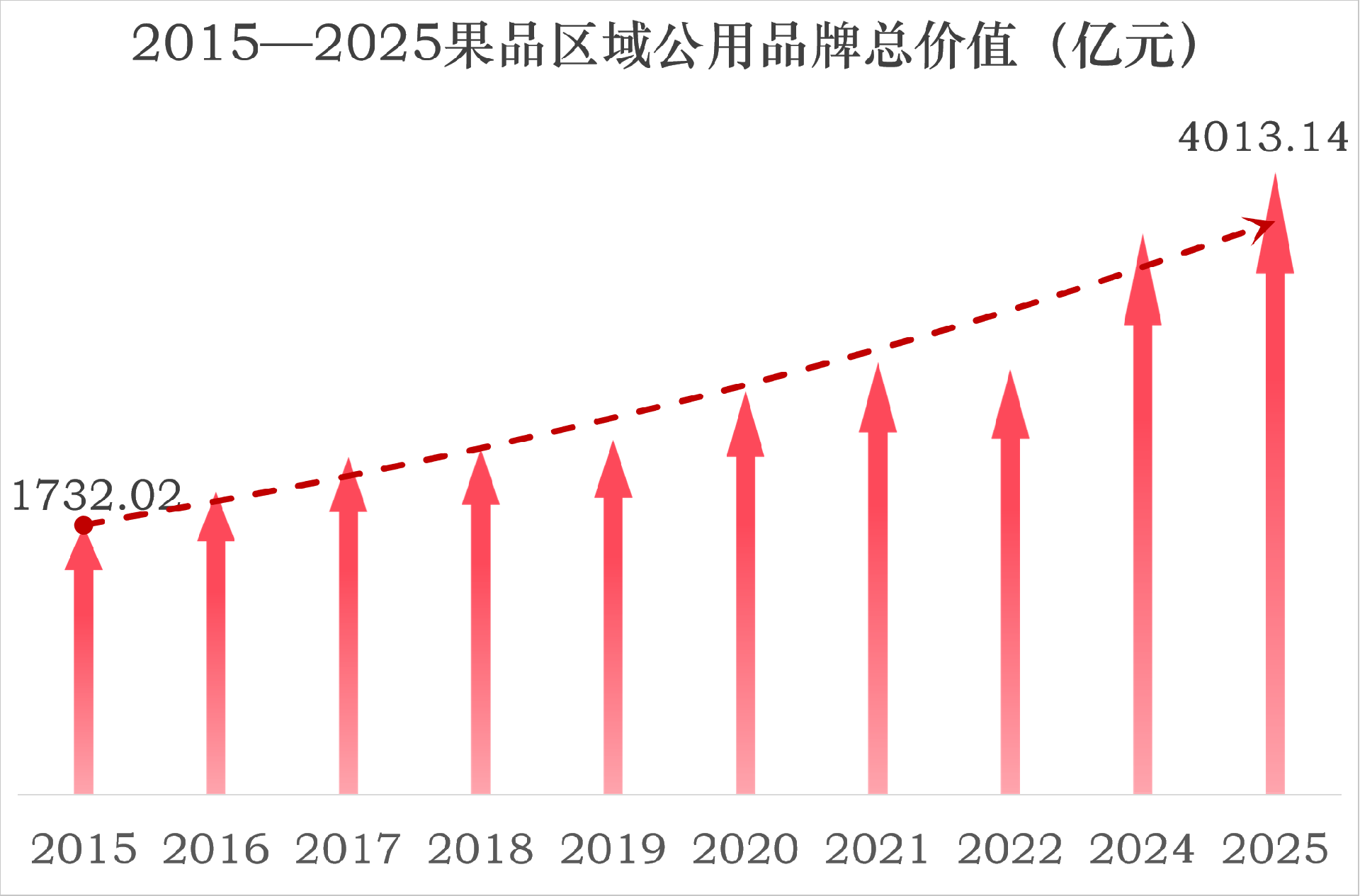

2015年,獲評果品區域公用品牌的平均品牌價值為14.13億元;2025年,平均品牌價值達到了36.53億元,10年間,平均品牌價值增長率達到158.54%。獲評品牌總價值從1732.02億元上升至4013.14億元。

2025年,品牌價值高于30億元(含)的品牌數量達到了61個,較2015年增加了44個,占2025年有效評估品牌總數的54.95%。

我國果品區域公用品牌的品牌價值逐步向上,十年品牌價值增長趨勢顯著。

2.品牌收益:蘋果品牌收益均值更高

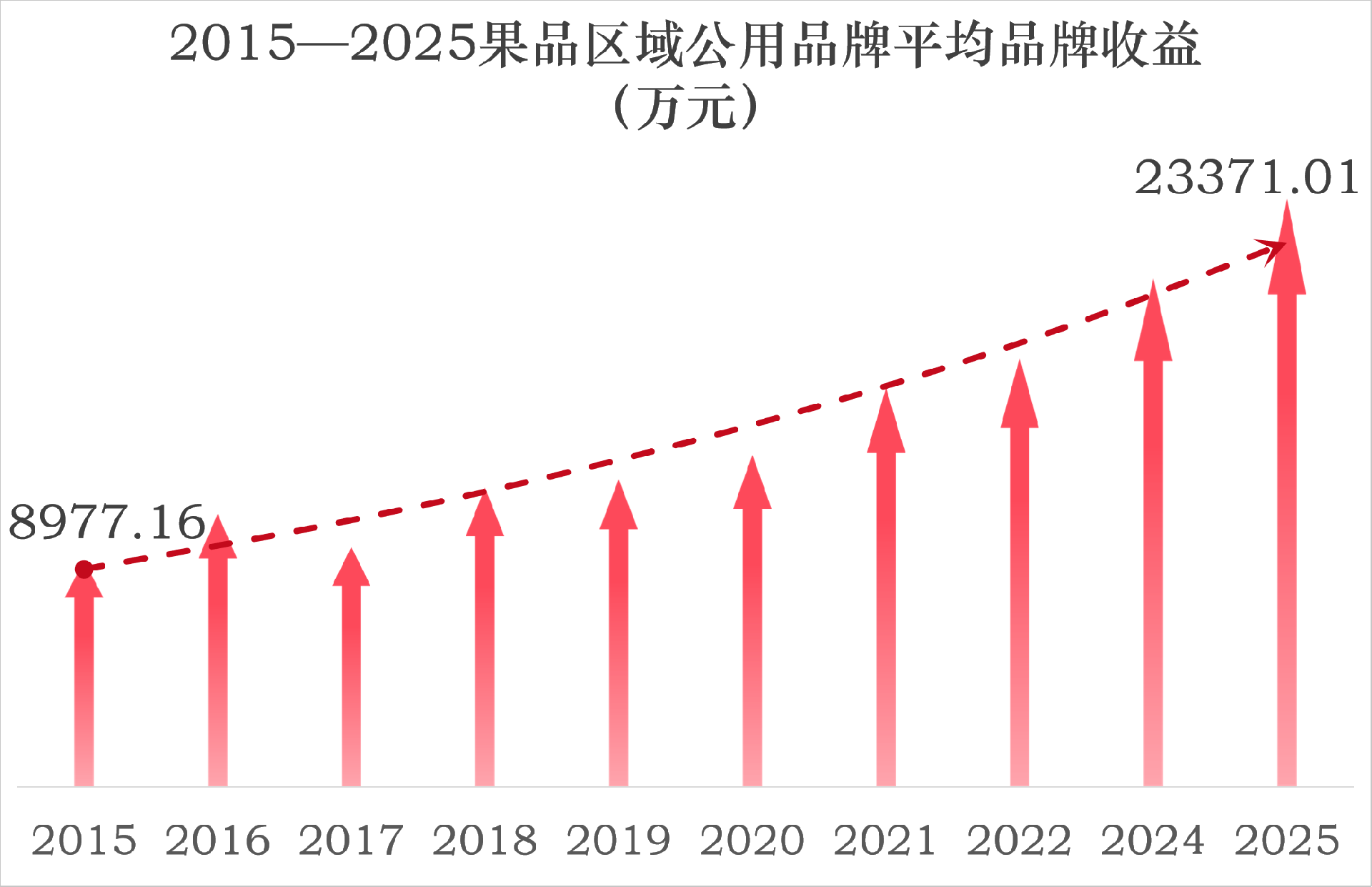

2015年評估結果顯示,獲評果品區域公用品牌的平均品牌收益尚不足億元,為8977.16萬元,到2025年,獲評品牌的平均品牌收益達到了23371.01萬元,較10年前提升了14393.85?萬元,增長率達160.34%。數據證明,10年間,我國果品區域公用品牌的平均品牌收益呈螺旋式上升態勢。

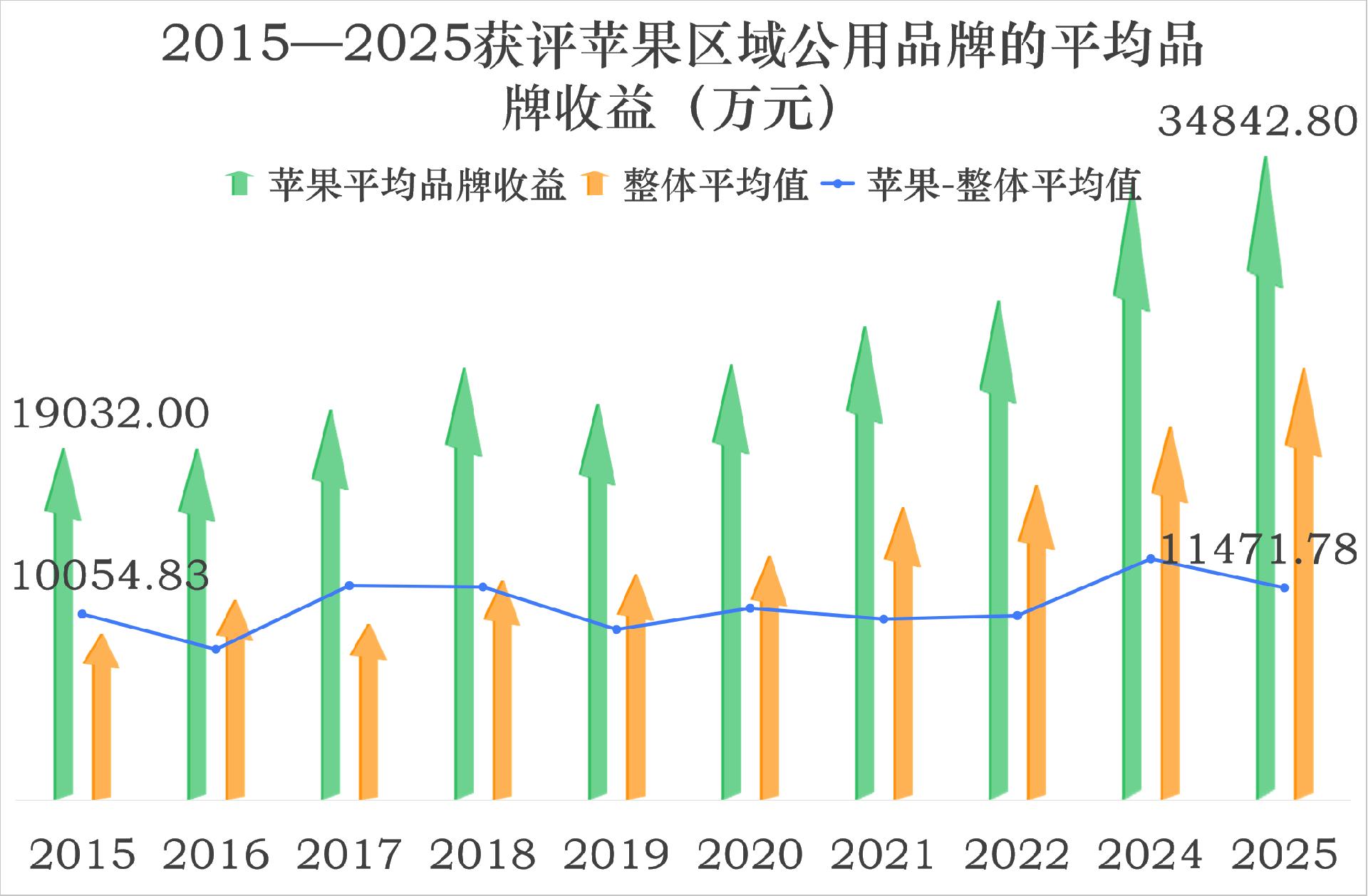

在各類果品中,蘋果的品牌收益表現喜人,2025年品牌收益前10位中,蘋果品牌占7席。與整體平均值相比,歷年獲評蘋果品牌的平均品牌收益較整體平均水平穩定高出1億元左右。

3.品牌忠誠度因子:市場價格總體穩中有升

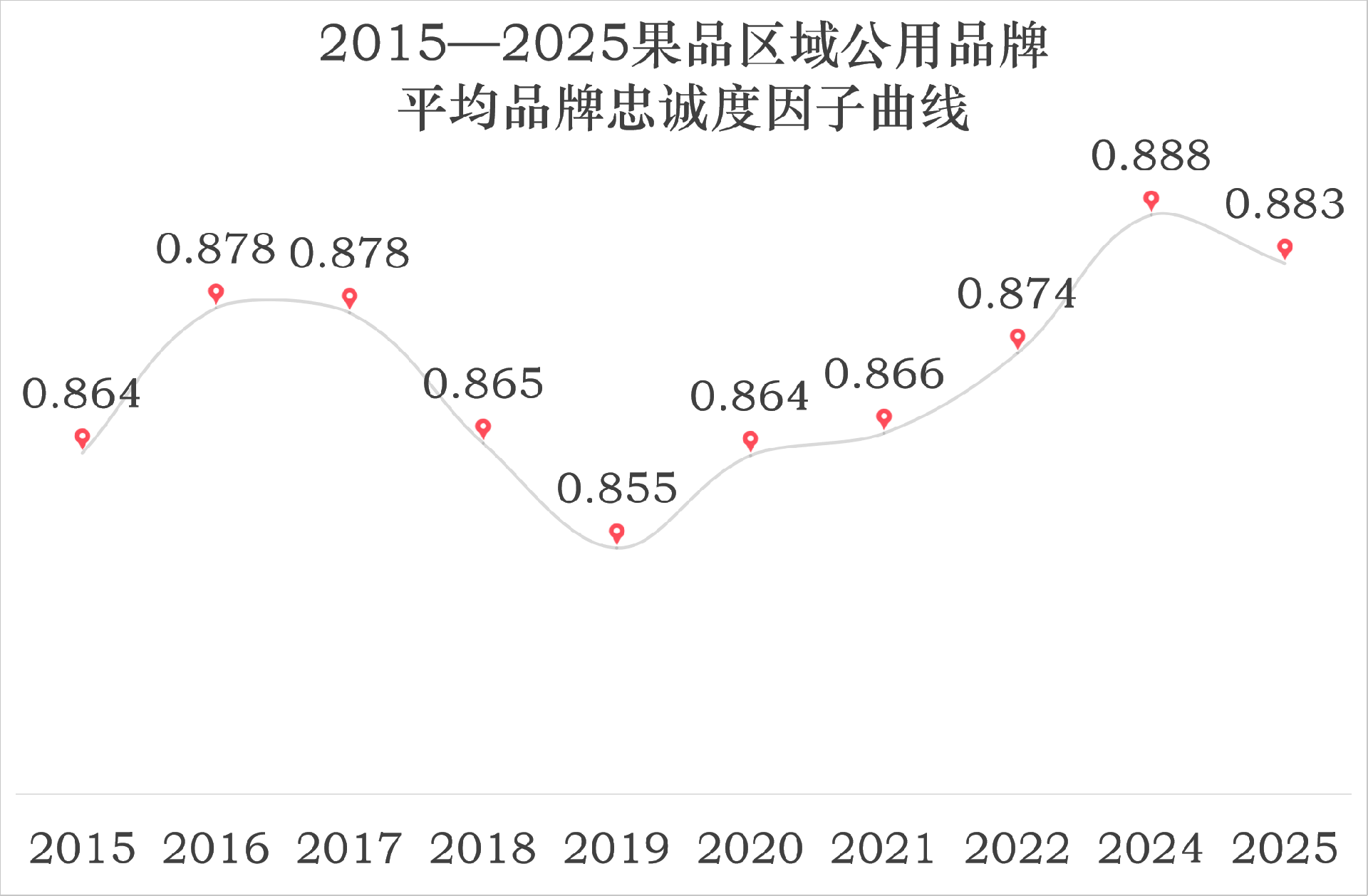

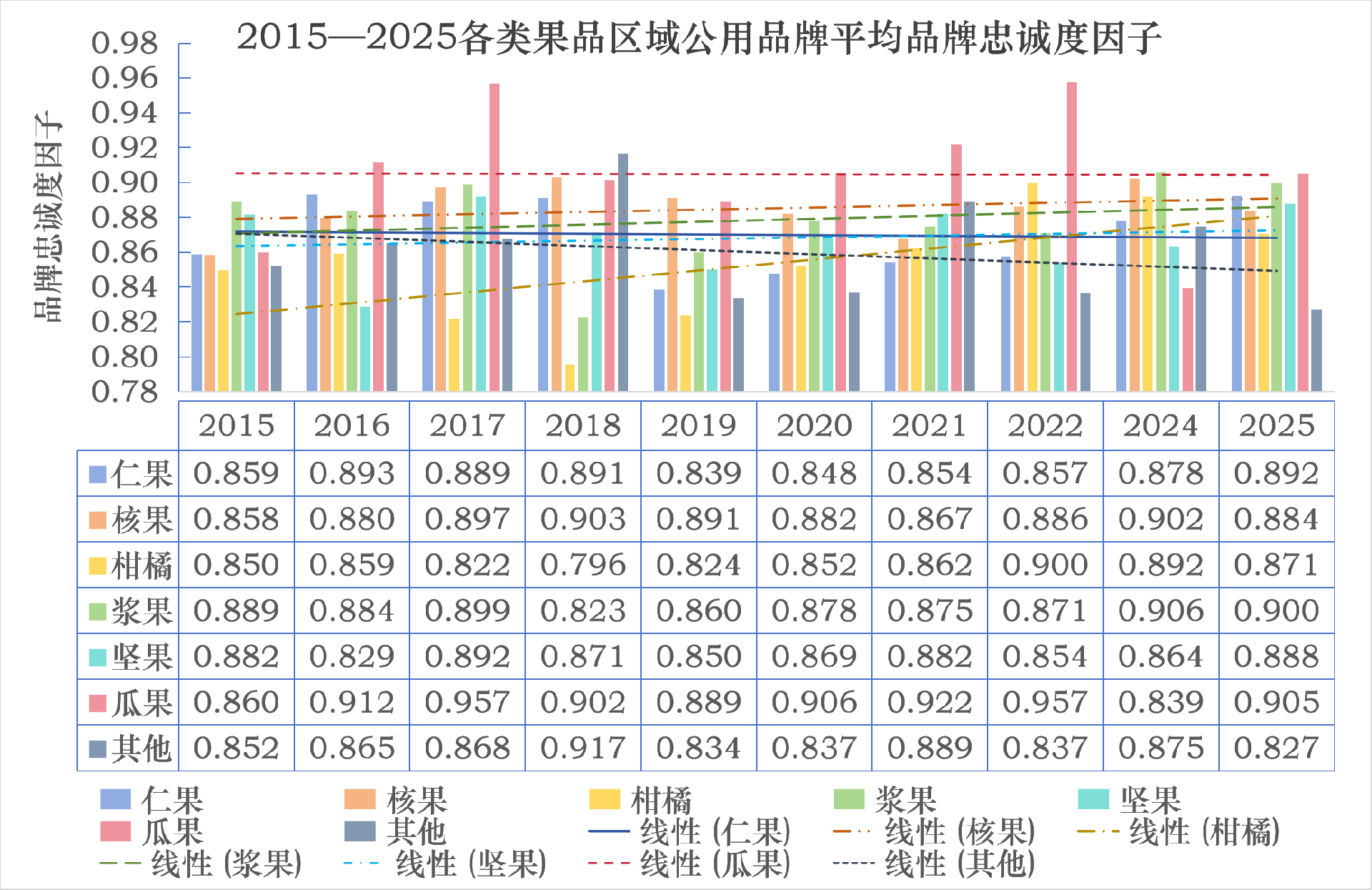

縱觀10年的評估數據可見,獲評果品區域公用品牌的平均品牌忠誠度因子保持在0.85~0.89之間,近5年,平均品牌忠誠度因子略有提高,從0.855到上升至0.883。表明,我國果品區域公用品牌的市場價格穩中有升。

2025年,仁果、核果、柑橘、漿果、堅果、瓜果和其他果品區域公用品牌的平均品牌忠誠度因子分別為0.892、0884、0.871、0.900、0.888、0.905和0.827;與2015年相比,仁果、核果、柑橘、漿果、堅果和瓜果等6類品牌均有不同程度的提升。

4.品牌強度:總體表現良好五力趨衡

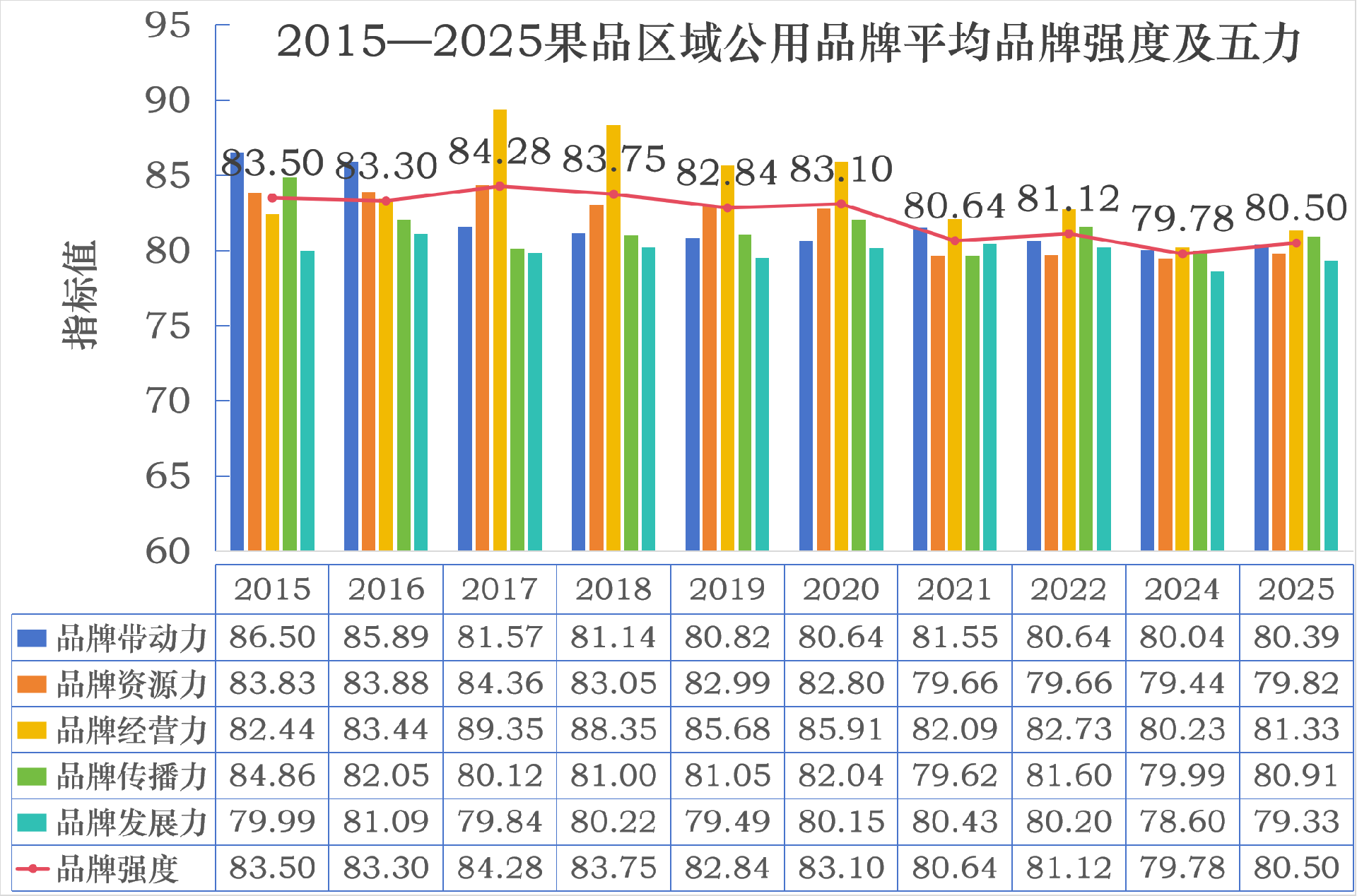

統計10年評估數據,除2024年之外,其余年份獲評果品區域公用品牌的平均品牌強度均在80以上,達到了良好及以上水平。

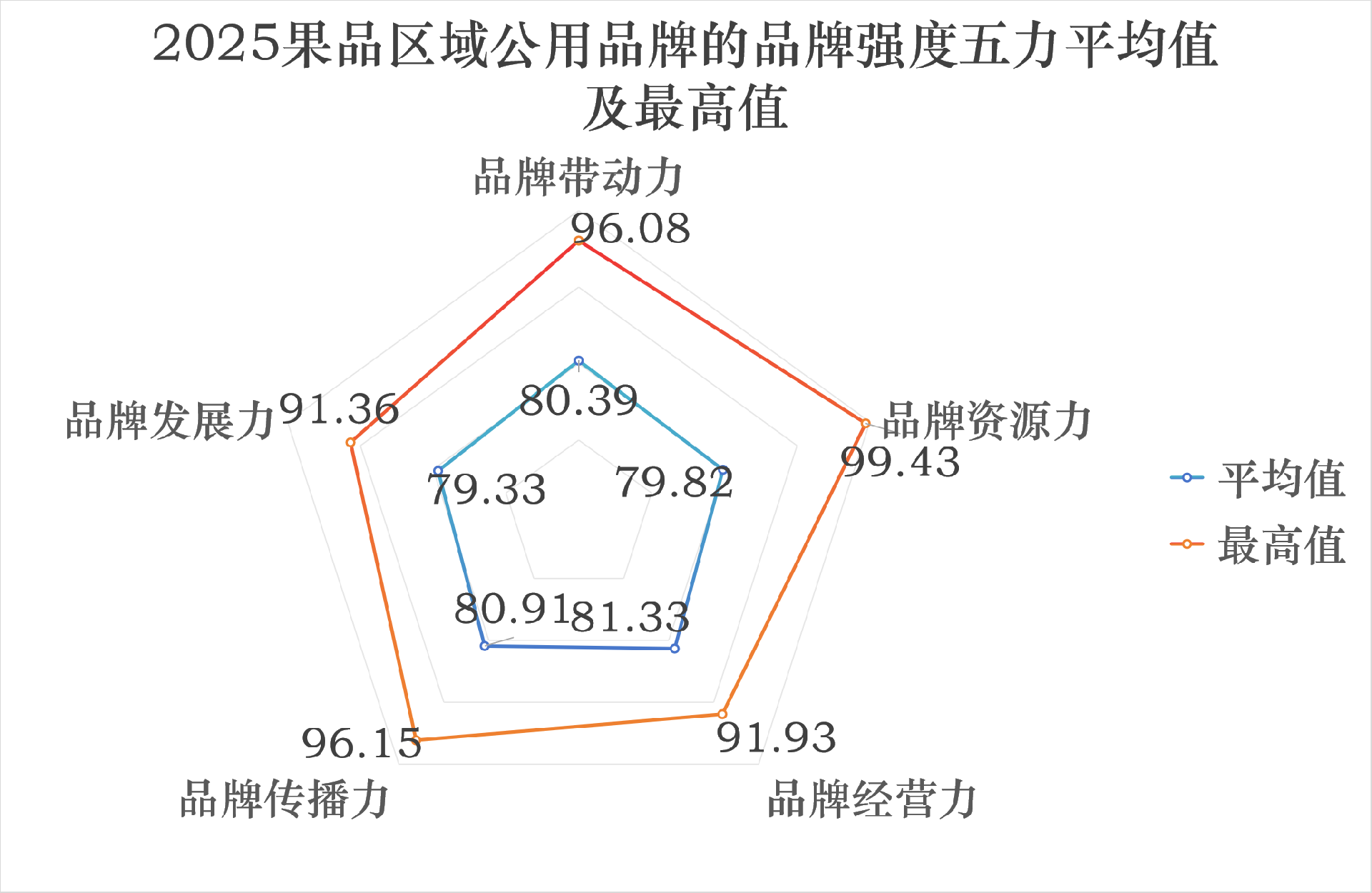

早年間,獲評果品區域公用品牌的平均品牌強度五力表現相對不均衡。2015年、2016年平均品牌帶動力表現較為突出;2017—2020年,平均品牌經營力更勝一籌;2021—2025年,平均品牌強度五力間的差距持續縮小,說明獲評果品區域公用品牌在品牌強度各項指標整體表現日漸均衡。

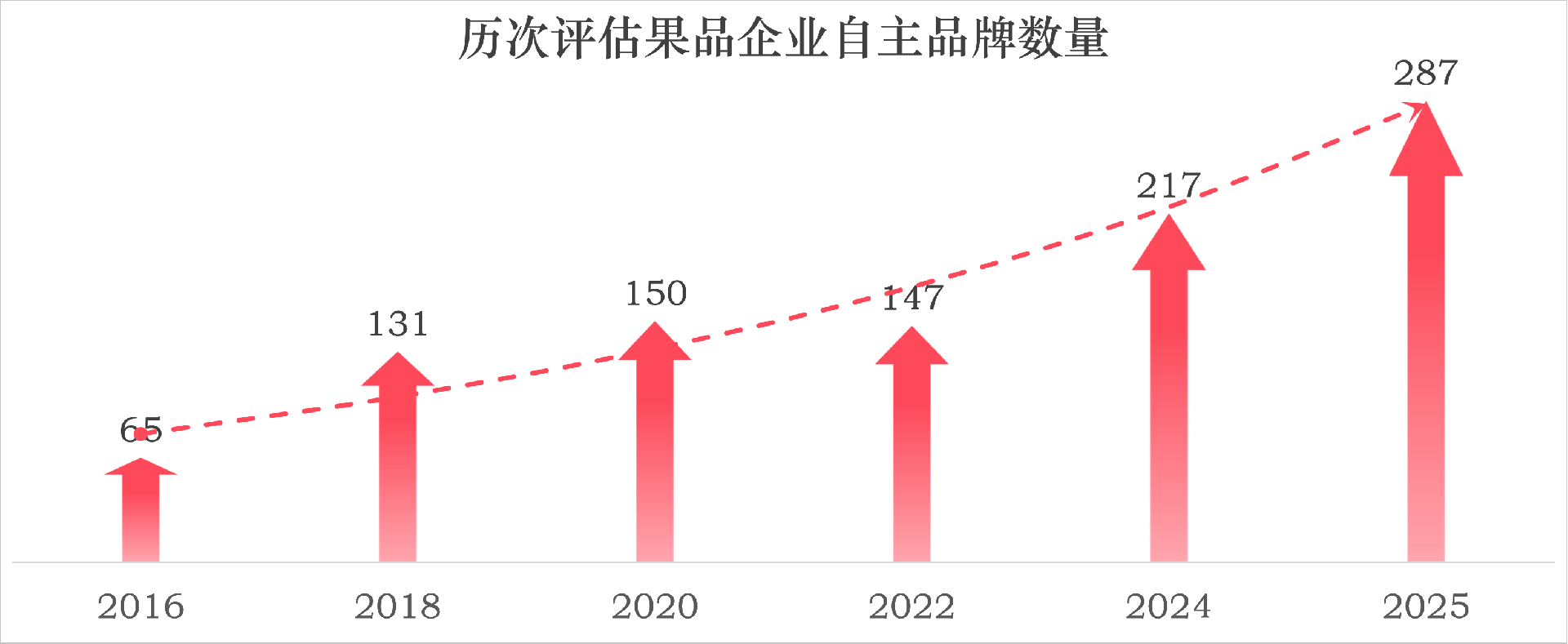

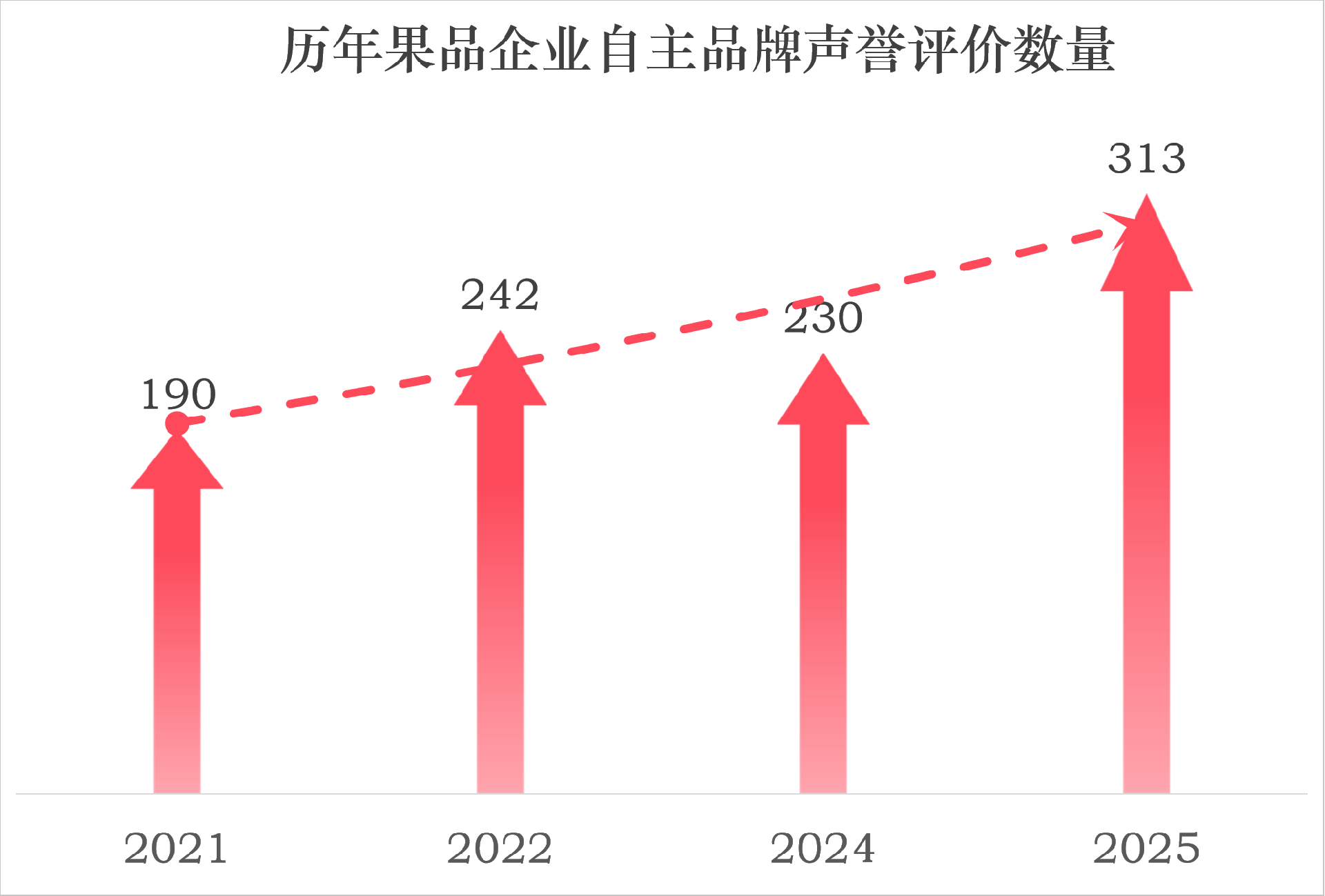

自2016年起,中國果品流通協會、浙江大學CARD中國農業品牌研究中心等機構已持續開展6次果品企業自主品牌價值評估(2016—2024年間每2年1次共5次,2025年1次)。

十年累計評估了997個·次果品企業自主品牌。果品企業自主品牌對于品牌價值評估的認同感、參與度具有顯著的提升,說明各企業領導人的品牌意識、品牌價值提升意愿在快速增強。

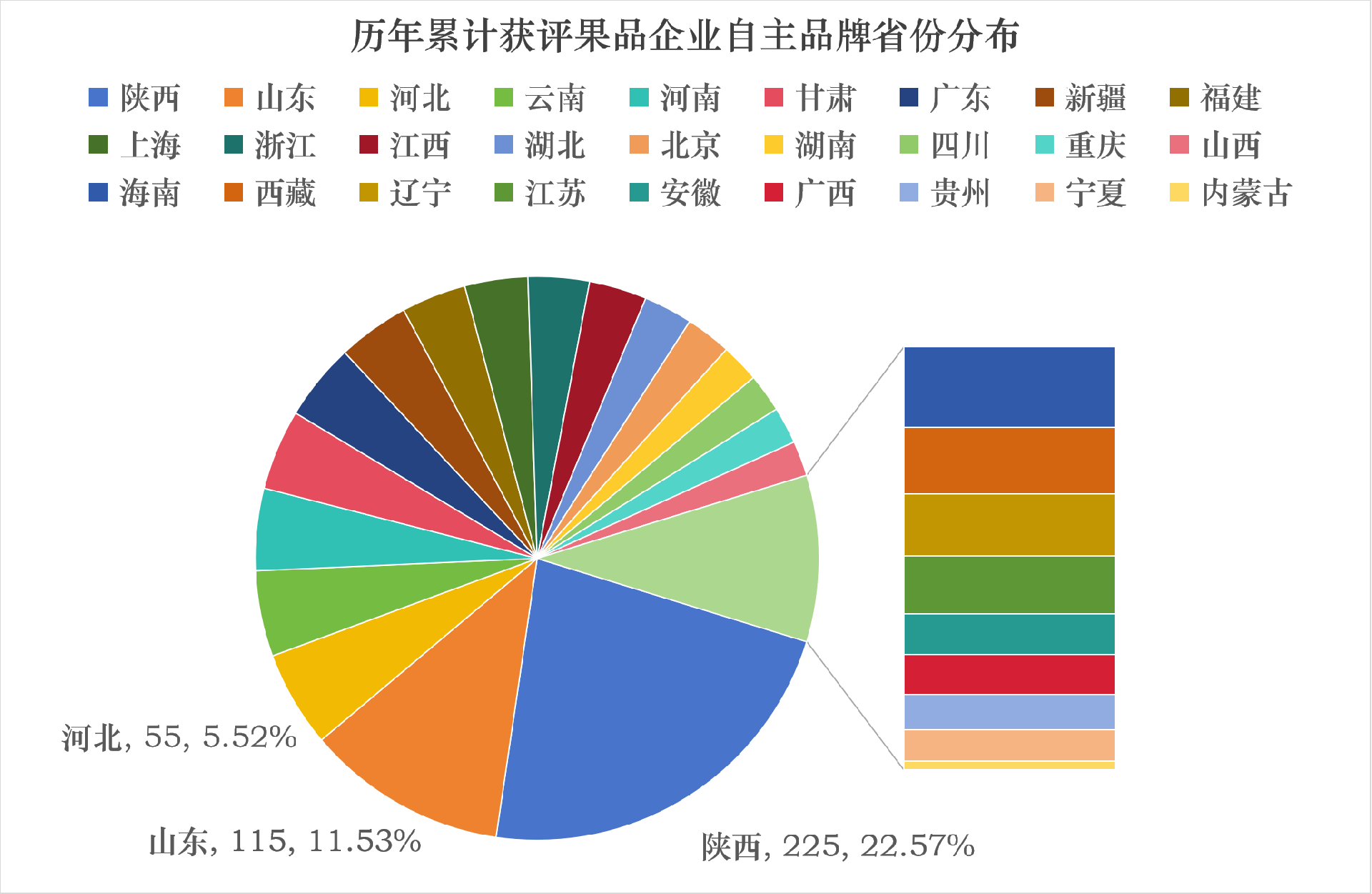

累計獲評果品企業自主品牌行政范圍覆蓋全國27個省(自治區、直轄市),其中陜西、山東2省累計獲評品牌數量分別達到了225個、115個,遠超其余省份。

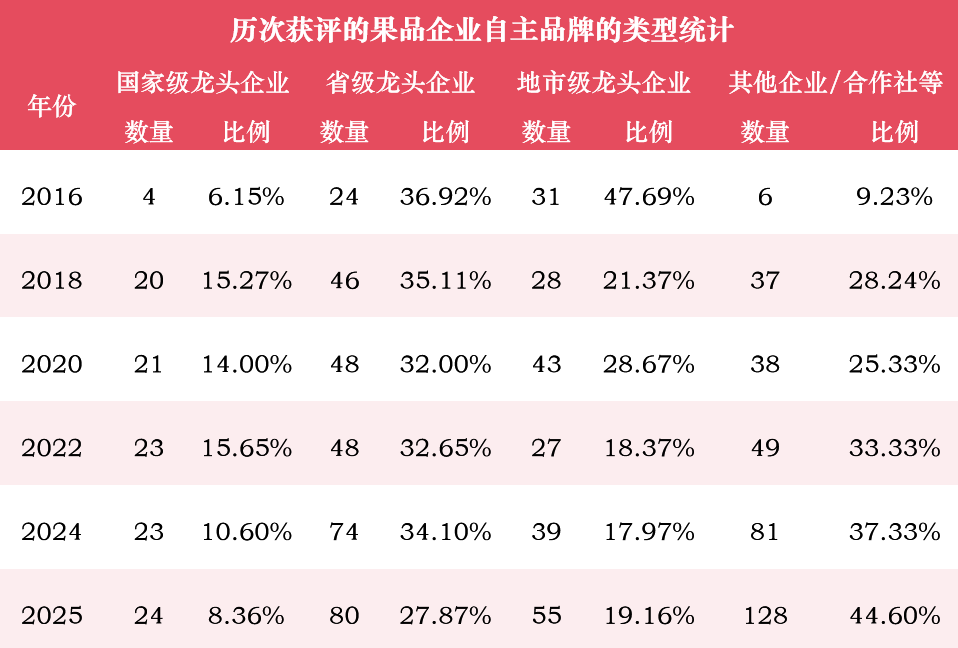

2016年,僅有4個品牌來自國家級龍頭企業;2018—2025年,國家級龍頭企業自主品牌均在20個以上;2025年,占比最高的是其他企業或合作社自主品牌,共計128個,占比44.60%。

1.品牌價值:中小微企業自主品牌參與度增強

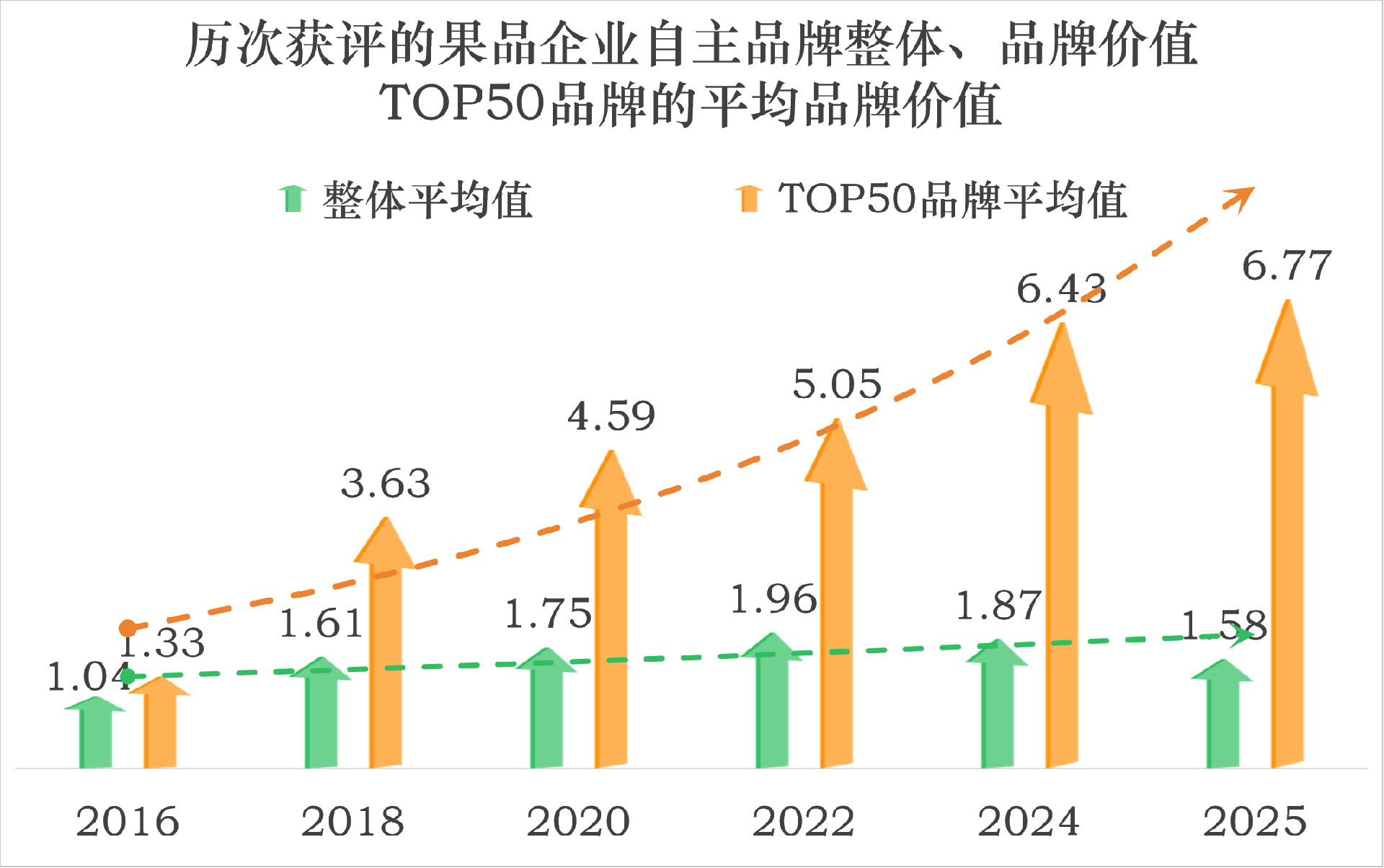

統計6輪評估數據,2016年,獲評果品企業自主品牌的平均品牌價值為1.04億元,到2025年,整體平均品牌價值為1.58億元,整體增長51.48%。品牌價值TOP50品牌的平均品牌價值從1.33億元,漲至6.77億元,整體漲幅410.61%。

2016年,品牌價值均在10億元以下;2025年,10億元(含)以上的品牌數量達到了8個,價值在1~10億元和0.1~1億元的品牌數量占比分別為27.87%和43.55%,另有25.78%的品牌價值在1000萬元以下。

從2016年發展至2025年,10億元以上的高品牌價值果品企業自主品牌浮現,品牌價值低于1億元的中小微品牌參與評估的積極性高。

2.品牌收益:品牌溢價增長速度趨緩

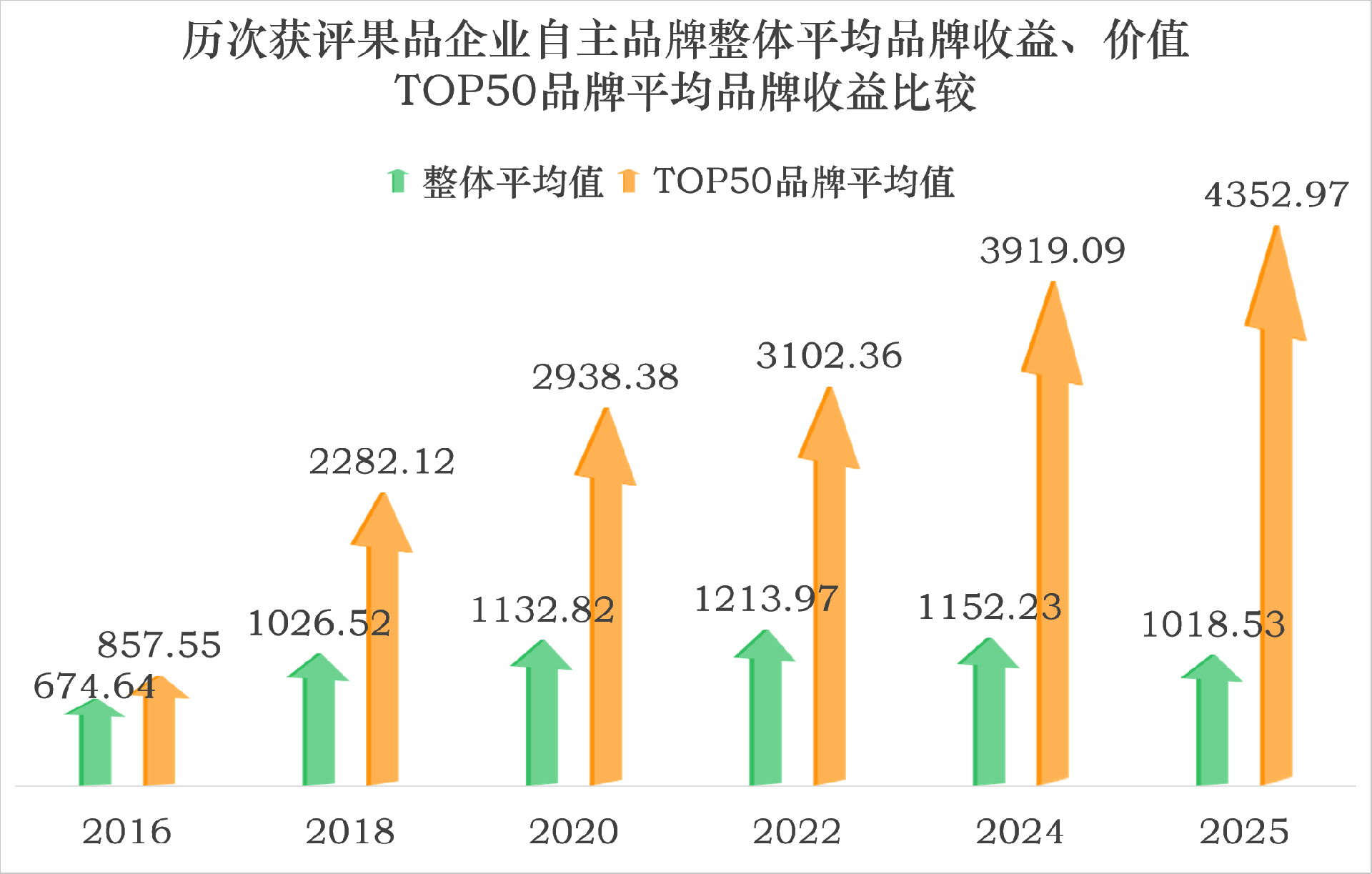

2016年,獲評果品企業自主品牌的平均品牌收益僅674.64萬元,其中品牌價值TOP50品牌的平均品牌收益為857.55萬元,均不足1000萬元;到2025年,獲評果品企業自主品牌的平均品牌收益1018.53萬元,TOP50品牌的平均品牌收益達到了4352.97萬元。

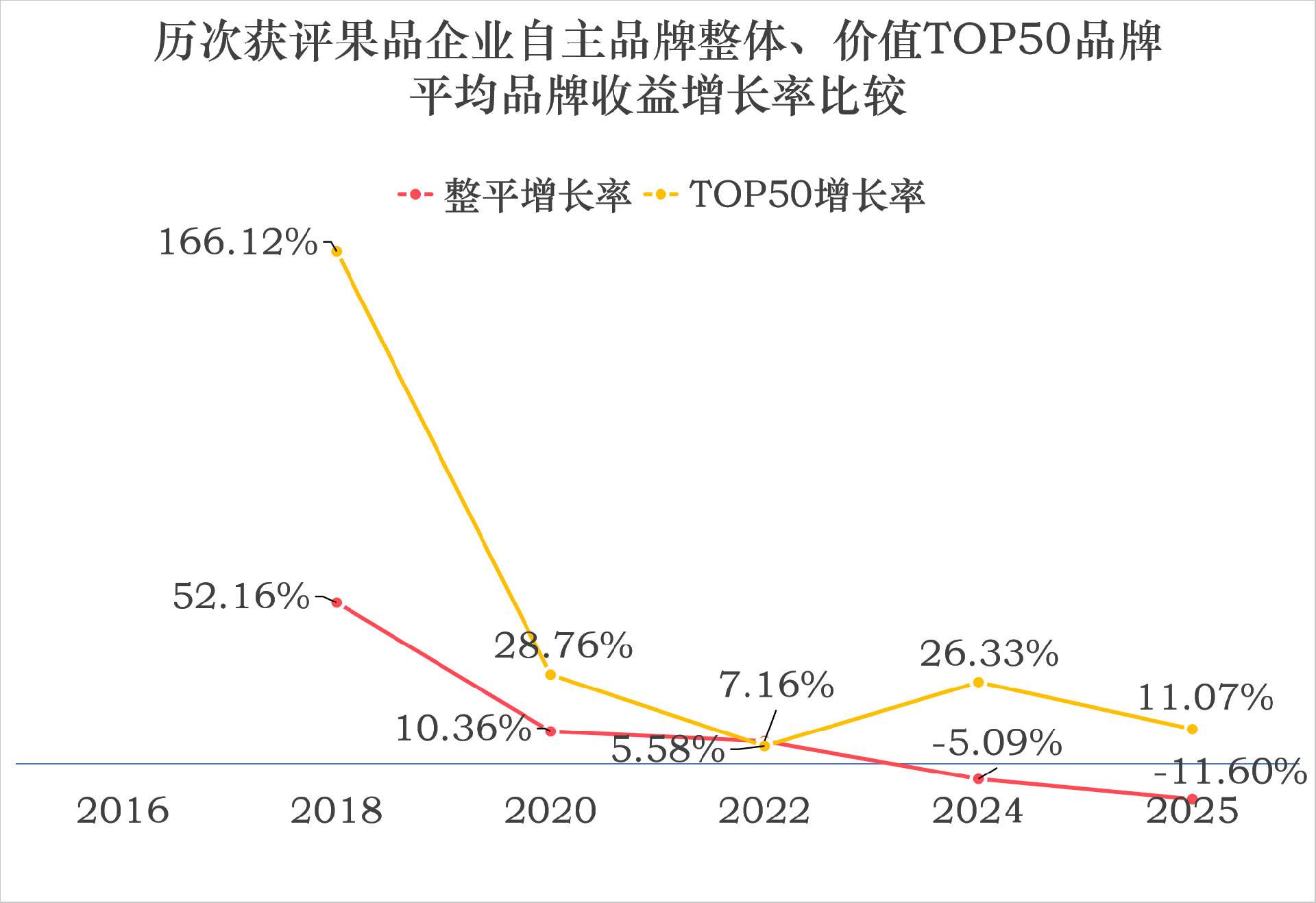

從歷次評估品牌的品牌收益增長率來看,2018年,整體平均品牌收益較2016年增長了52.16%,品牌價值TOP50品牌的平均品牌收益較2016年增長了166.12%,均遠高于后續年份。

獲評品牌整體平均品牌收益增長率與TOP50品牌的品牌收益增長率曲線均呈下降趨勢,說明,獲評果品企業自主品牌的品牌收益增長率速度放緩。

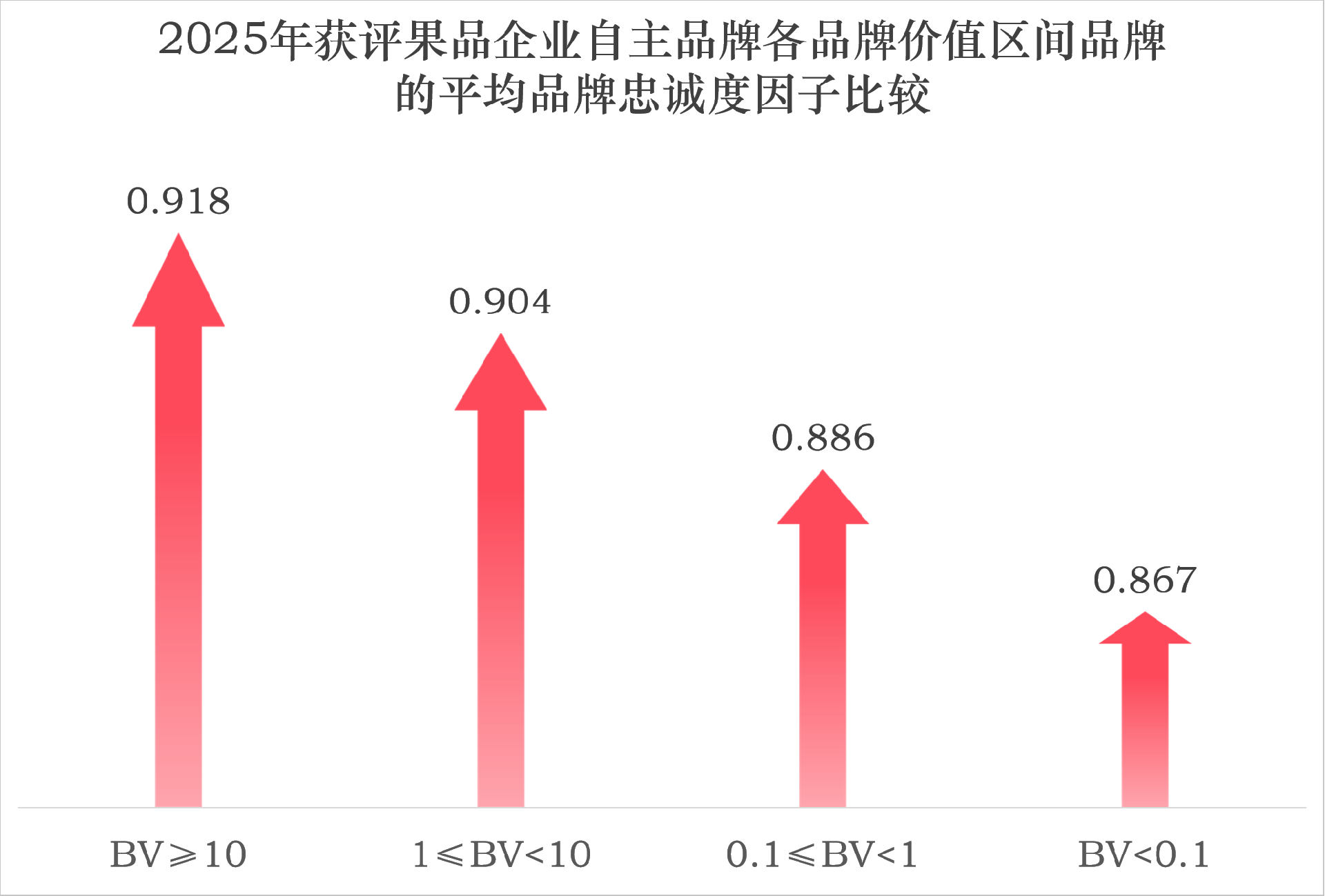

3.品牌忠誠度因子:頭部品牌的市場價格穩定性更強

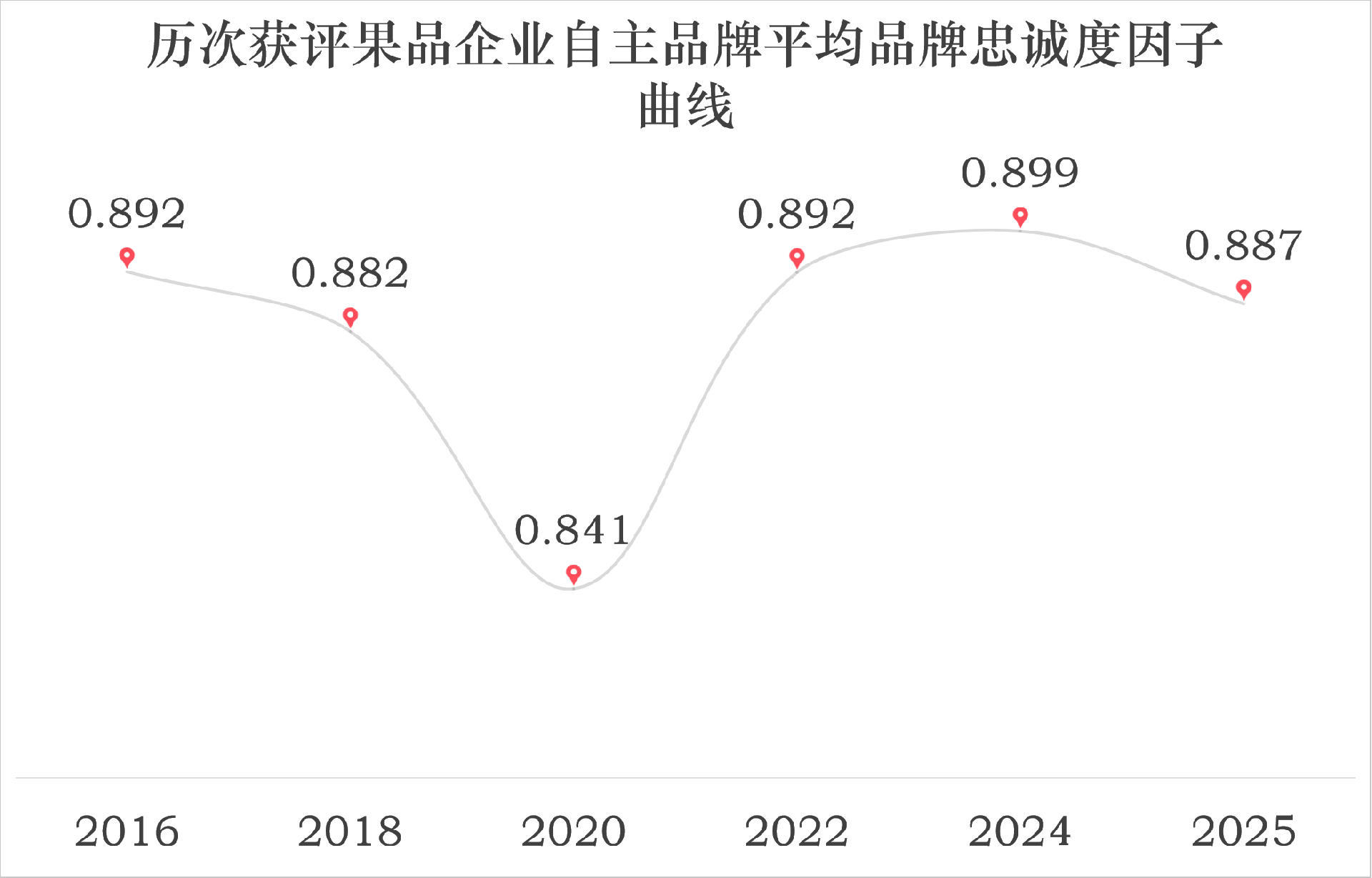

縱觀6輪評估數據,獲評果品企業自主品牌的平均品牌忠誠度因子保持在0.84~0.90之間,整體與果品區域公用品牌的平均品牌忠誠度因子曲線相吻合,表現較為平穩。

2025年,品牌價值在10億元以上的品牌,其平均品牌忠誠度因子為0.918;價值在1~10億元之間的品牌,其平均品牌忠誠度因子為0.904,價值在1000萬至1億元和小于1000萬元的品牌,其平均品牌忠誠度因子分別為0.886和0.867。

數據顯示,在獲評的果品企業自主品牌中,高價值的品牌,其品牌忠誠度因子普遍較高,市場價格穩定性更強。

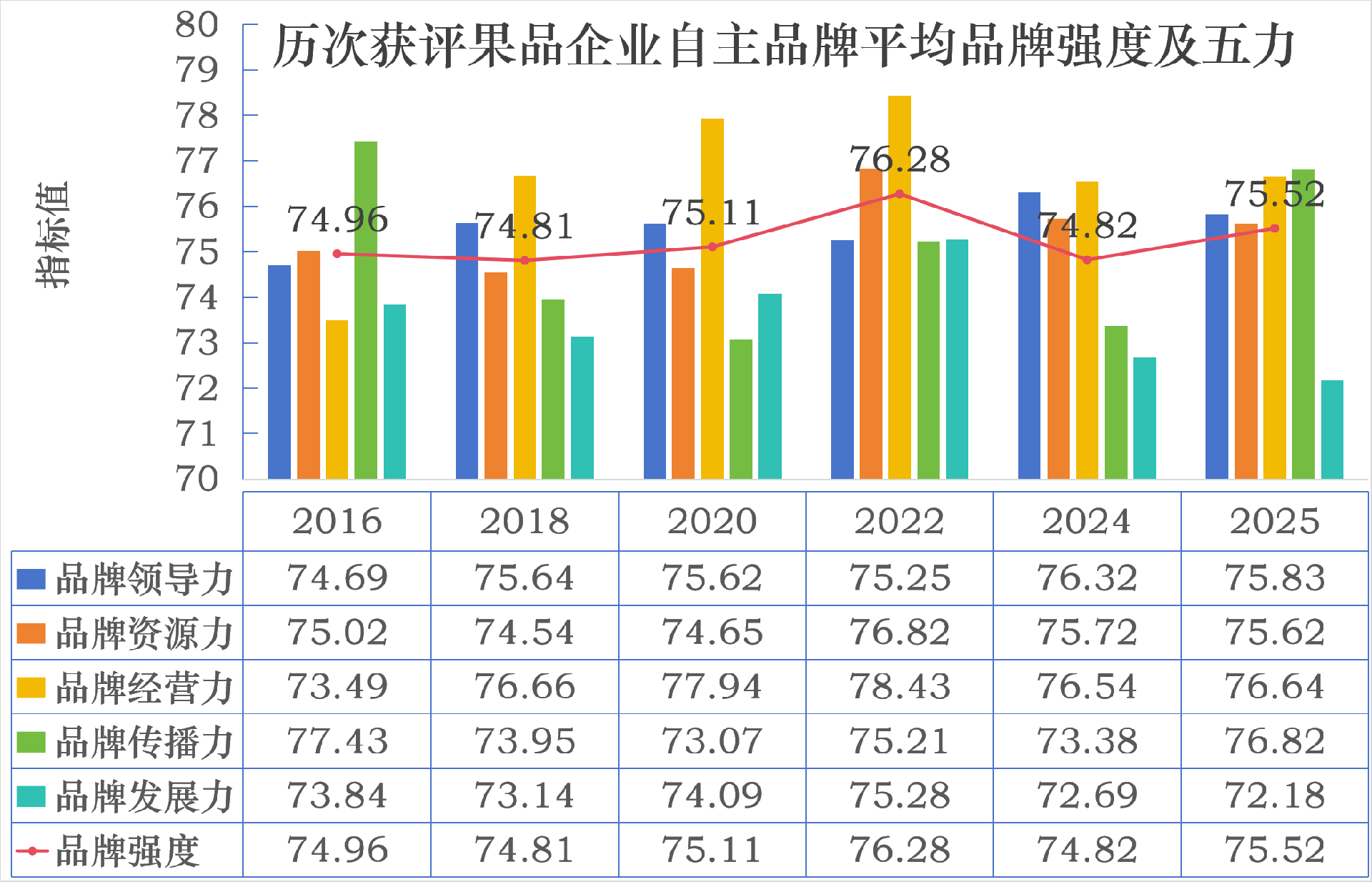

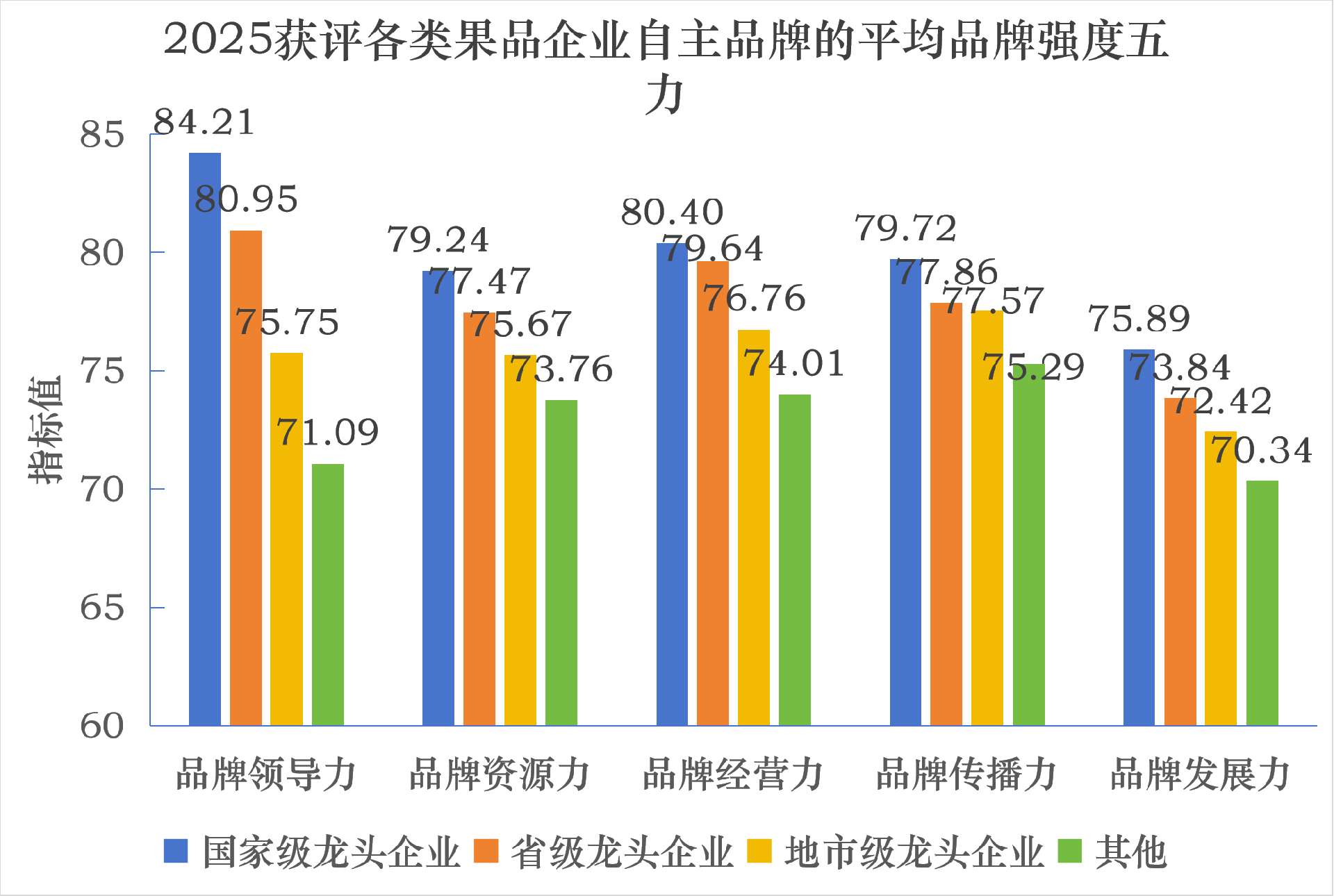

4.品牌強度:龍頭企業品牌引領作用強

統計6輪評估數據,歷次獲評果品企業自主品牌的平均品牌強度均維持在75上下,總體比較平穩,但表現不夠出色。與2016年相比,2025年,平均品牌強度及品牌領導力、品牌資源力、品牌經營力均向上成長。

品牌強度五力與龍頭企業級別呈正相關,國家級龍頭企業自主品牌的平均品牌領導力、品牌資源力、品牌經營力、品牌傳播力和品牌發展力均更強,分別為84.21、79.24、80.40、79.72和75.89。與其余各類企業自主品牌平均品牌強度五力相比,國家級龍頭企業自主品牌的品牌領導力的優勢明顯。

品牌聲譽是消費者對一個品牌及其相對應產品的質量感知和好感評價,是品牌重要的無形資產,是構建品牌價值的核心要素。2021年,在前序品牌價值研究基礎上,中國果品流通協會聯合浙江大學CARD中國農業品牌研究中心、浙江永續農業品牌研究院等機構,開展我國果品區域公用品牌、果品企業自主品牌的品牌聲譽評價研究,形成“品牌價值+品牌聲譽”的雙維品牌評價體系,以更科學、系統地了解、展現果品品牌的成長狀況。

截至目前,課題組均已發布了4輪我國果品區域公用品牌和果品企業自主品牌品牌聲譽評價結果,其中的2021年、2022年,品牌聲譽評價以百分制進行計算,2024年開始調整為以千分制計算結果。

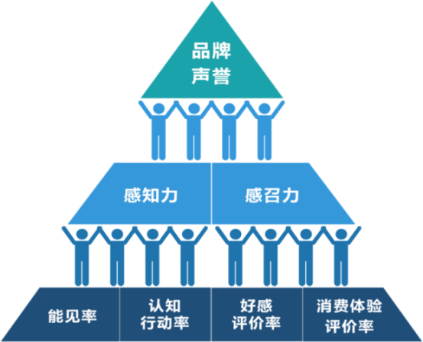

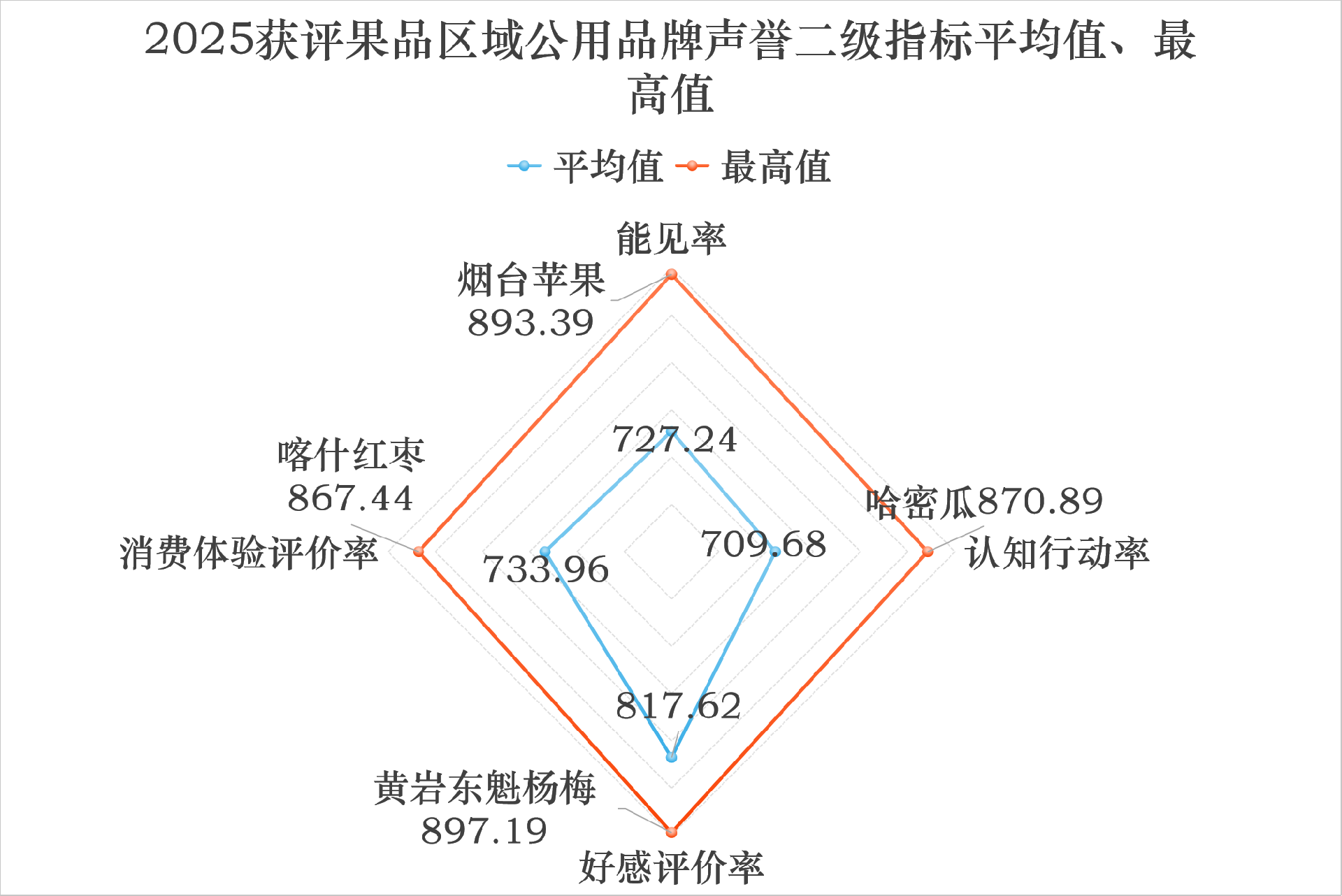

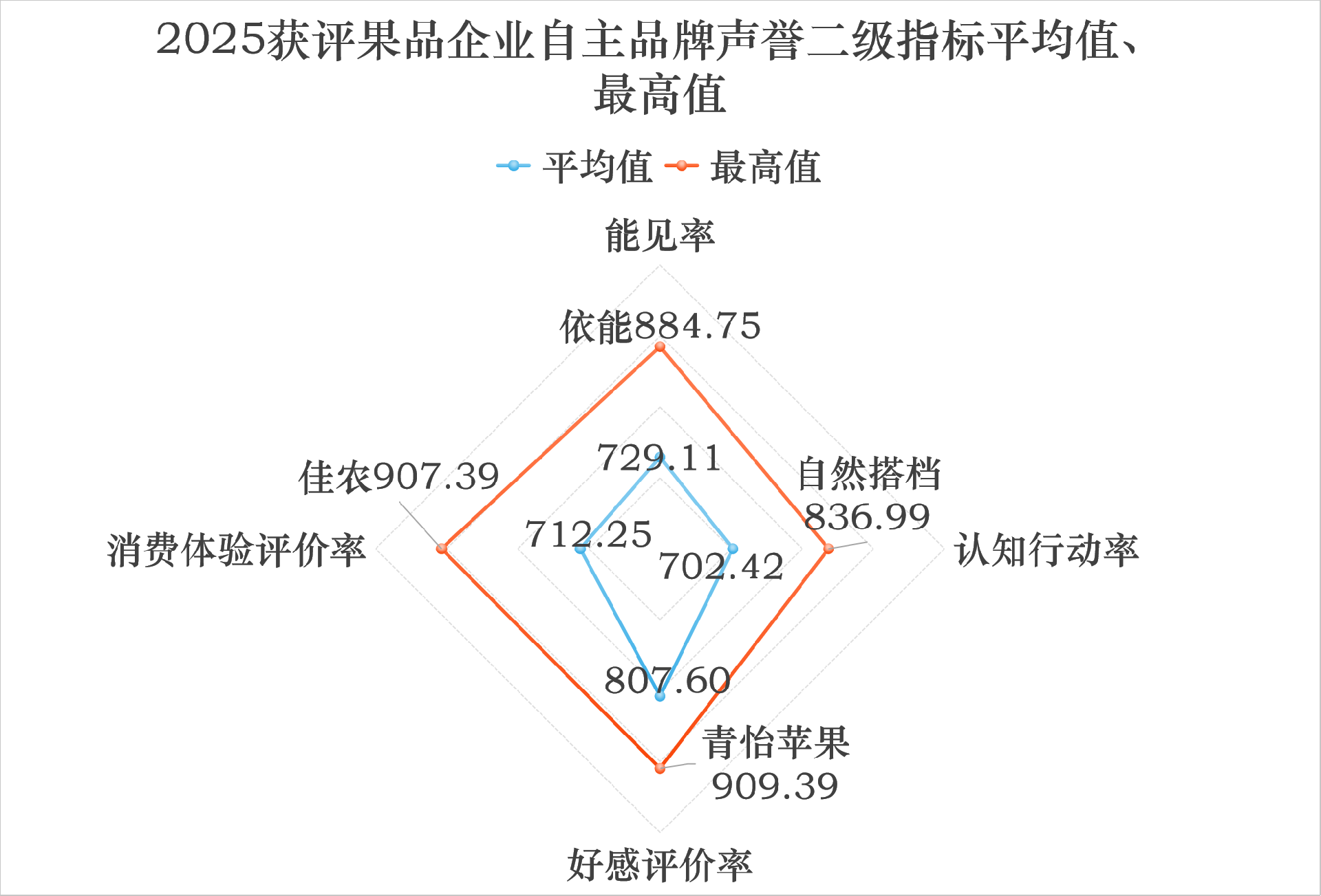

評價依據胡曉云團隊自主研發的“中國農業品牌聲譽評價模型”,通過品牌感知力、品牌感召力2項一級指標,品牌能見率、認知行動率、好感評價率和消費體驗評價率等4項二級指標等層級指標,經由對互聯網信息平臺、大眾傳媒、社交媒體、短視頻平臺和電商零售平臺等大數據環境中的“自然言語”進行提取與解析實現綜合評價。

中國農業品牌聲譽評價模型

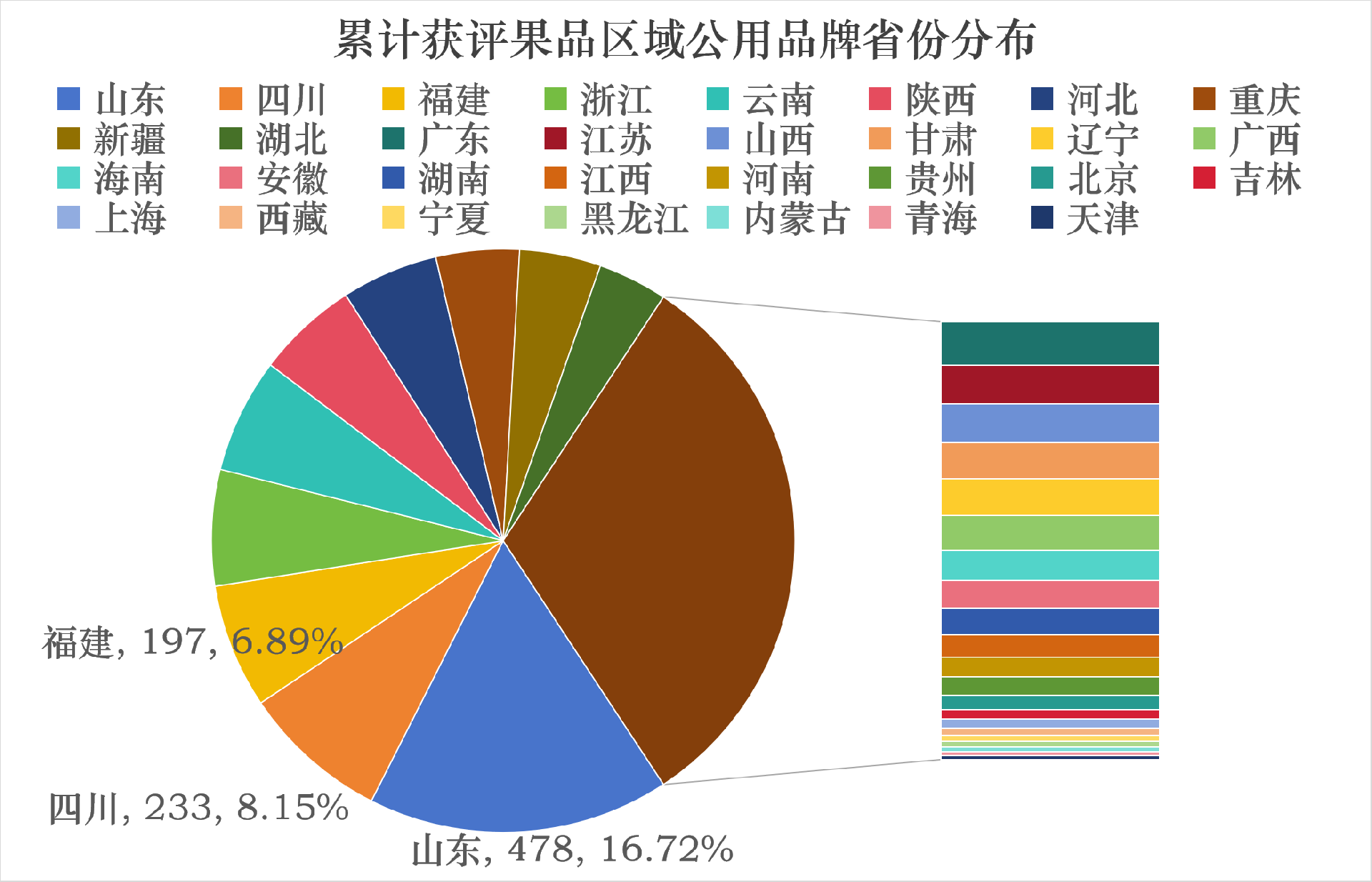

2021—2025年4輪品牌聲譽評價,累計獲評的我國果品區域公用品牌數量達到了2859品牌·次;獲評果品企業自主品牌的數量累計達975個品牌·次。

獲評果品區域公用品牌全方位覆蓋我國31個省(自治區、直轄市),產品涉及核果、漿果、仁果、柑橘、堅果、熱帶水果、瓜果和其他特色果品。

山東、四川、福建、浙江、云南、陜西、河北、重慶、新疆和湖北等10省份累計獲評品牌均在100個以上,其中山東數量最高,為478個品牌·次;核果類品牌的累計評價數量最多,達652個。

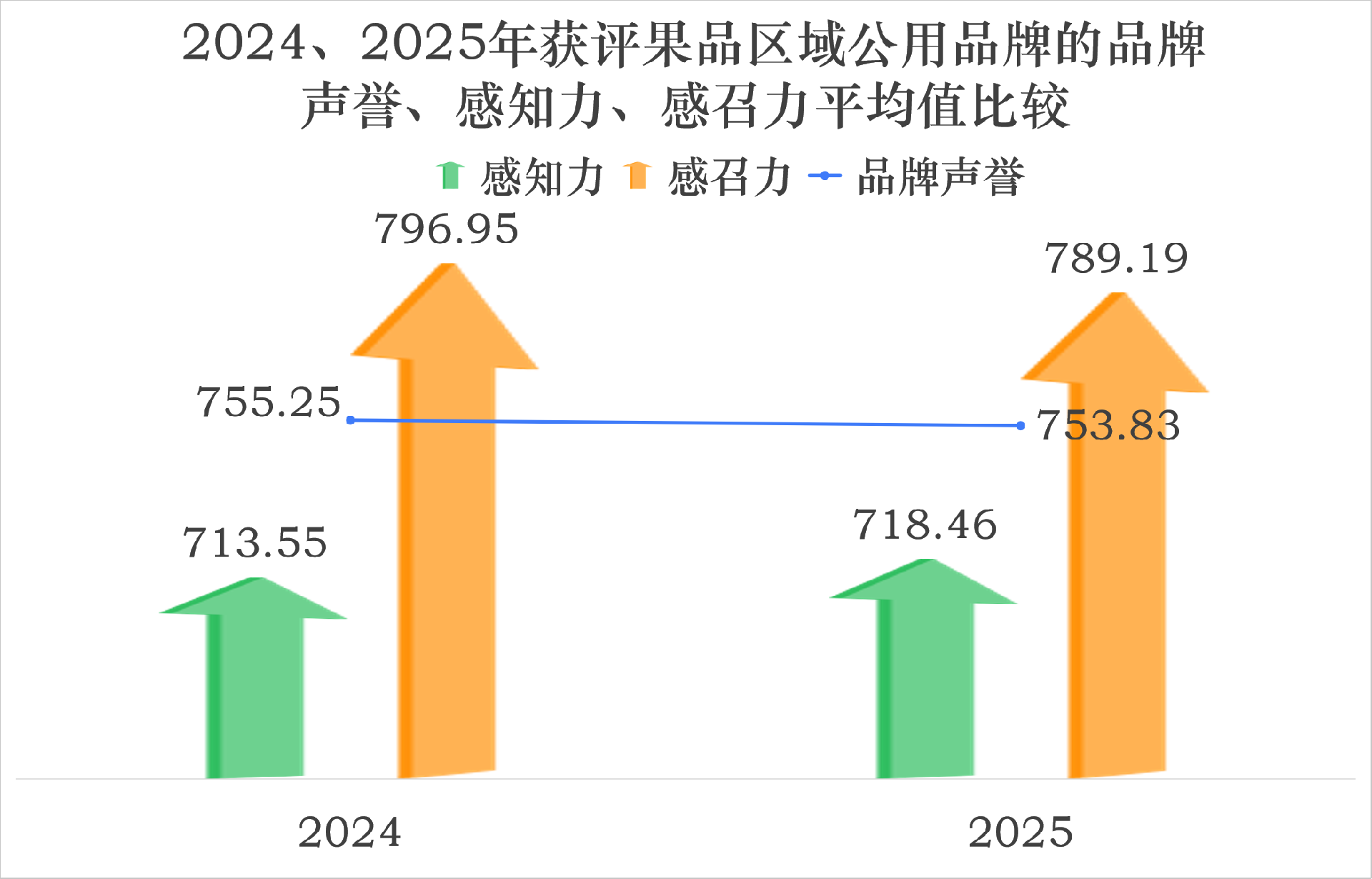

2025年,果品區域公用品牌的平均品牌聲譽753.83,其中平均感知力718.46,較上年度略有提升;平均感召力789.19,較上年度有所回落。

品牌感召力普遍高于品牌感知力,且感召力二級指標——好感評價率的平均值、最高值之間的差距相對較小,這與大眾傳媒以客觀報道為主、品牌主動披露的信息多為正面報道相關。同時,數據也反映了能見率、認知行動率、消費體驗評價率的提升能顯著提高品牌聲譽,提示果品區域公用品牌在品牌聲譽的維護與提升上,要側重對品牌知名度、認知度和消費體驗感等方面的提升。

歷次評價中品牌聲譽TOP10品牌,上海佳農歷次均為果品企業自主品牌聲譽TOP10,陜西頂端果業3次進入品牌聲譽TOP10,百果園、華圣、佳沃、清谷田園、枝純、鮮豐水果、青怡蘋果以及齊峰果業/齊峰緣等8個品牌各2次。

在歷次品牌聲譽TOP10中,來自陜西的有7個,遠超過其余省份,廣東4個,甘肅3個,重慶和上海均2個,浙江、新疆、山西、山東、湖南、湖北、河北、海南和福建各有1個。

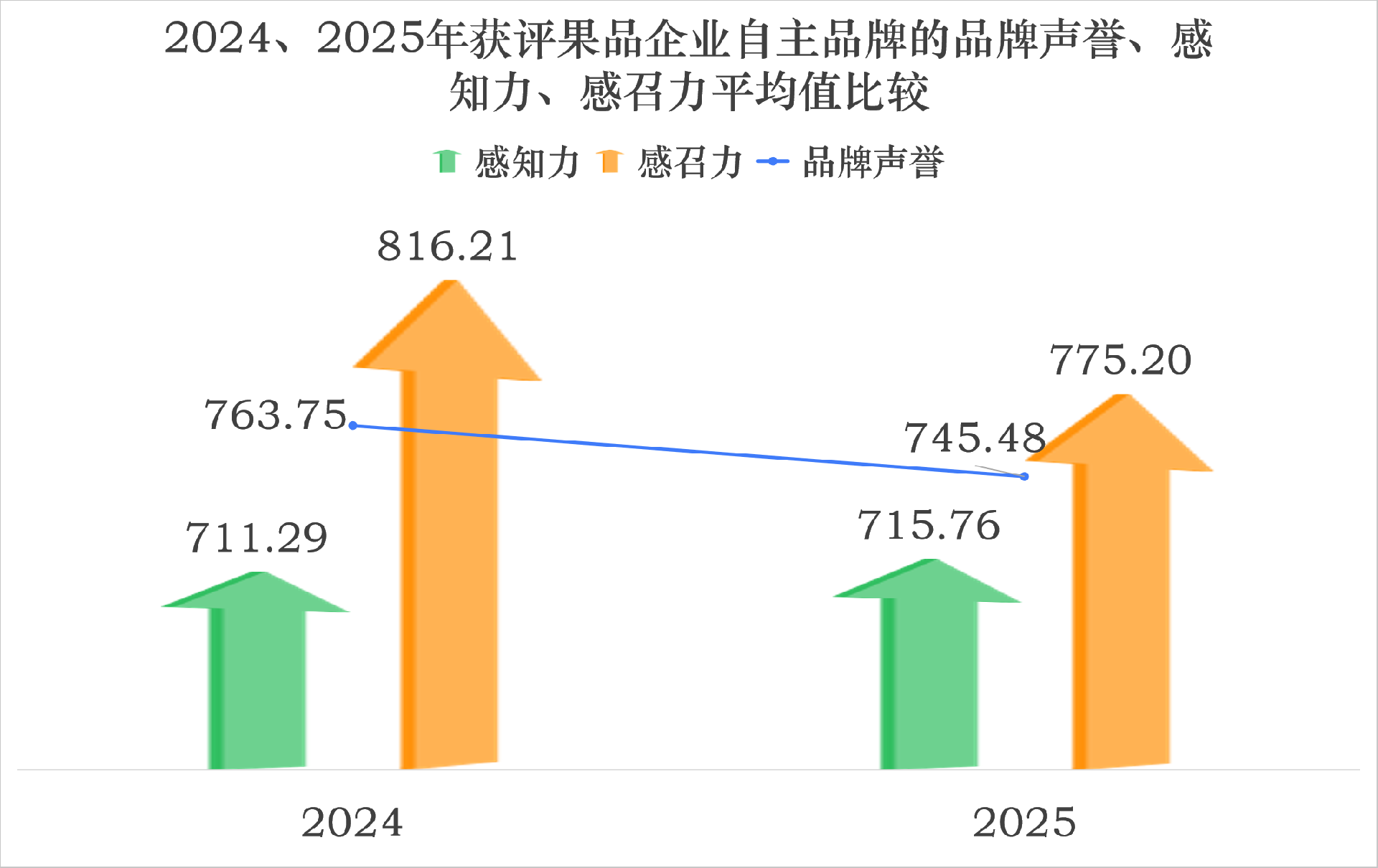

2025年,果品企業自主品牌平均品牌聲譽745.48,較上年度有所回落,其中平均品牌感知力715.76,較上年度略有提升;平均品牌感召力775.20,較上年度有明顯的下降。

基于數據的可獲得性,品牌感召力其中一項二級指標——消費體驗評價率的獲得主要考察電商零售平臺,其平均值與最高值之間的差值高達195.14,遠高于其余指標。部分果品企業自主品牌以B端市場為主陣地,在C端消費市場上或被終端連鎖店截流品牌露出機會,或未有效露出品牌,從而導致品牌無法得到真實有效的消費體驗評價。

數據也反映了一個現象,即生產型企業自主品牌和渠道型企業自主品牌在市場上的話語權各不相同。生產型企業自主品牌相對注重前端的生產種植,對市場的關注與投入相對較少;渠道型企業自主品牌掌握了自我渠道的話語權,大力打造自有渠道品牌,從而弱化了供應鏈源頭的品牌輸出,變相削減了生產型企業自主品牌的露出。

在這種趨勢下,對于有一定品牌聲譽基礎的果品企業自主品牌將得到進一步的積累與成長,并促進了果業大品牌的形成,而部分以生產為主的小微企業自主品牌將逐步回歸到生產種植本身,成為大品牌背后的產品原材料提供者,成為市場中的“沉默的英雄”。倘若二者結合,形成“優果生產+渠道銷售”的戰略同盟,并實施品牌聯合推介,或能夠將推動中國果業生產者、渠道商與消費者實現合作多贏的局面。

這十年,中國果品區域公用品牌的品牌價值呈現持續增長態勢,中國企業自主品牌價值也在努力成長,中國果品品牌的品牌聲譽也日漸創造了良好的消費關系,中國果品的品牌集群航空母艦已然形成。

下十年,果業將邁步從頭越,獲得更高的價值空間,實現中國果業下一個十年的輝煌發展。

在當前新的市場環境下,果業品牌發展面臨著諸多的挑戰,需要從戰略層面進行系統性規劃,建議從以下方面入手:

1.聚焦雙重生產力構建品牌差異化優勢

中國果業品牌建設應當以新質生產力為核心驅動力,繼續加大科技創新投入,特別是在品種改良、數字農業等關鍵領域實現突破,同時完善品牌價值轉化機制,通過文化賦能、消費洞察等手段,將技術優勢有效轉化為市場競爭力。只有實現“新質生產力”與“心智生產力”的雙重突破,才能真正構建起具有持續競爭力的差異化品牌優勢。

2.強化三大核心要素推動品牌價值躍升

強化品牌價值、提升品牌聲譽、創新品牌文化力這三大核心要素,是推動我國果業品牌實現價值躍升的戰略支點。通過構建科學評估體系與深化創新實踐路徑,聚力打造兼具市場競爭力與文化生命力的中國果品品牌集群。

品牌價值是品牌建設綜合成效的量化體現,更是未來盈利能力的“風向標”。各品牌主體必須建立動態策略調整機制,根據發展階段特征實時優化建設重心,確保價值培育始終與市場需求同頻共振。

品牌聲譽是制勝未來的法寶。基于互聯網信息平臺、大眾傳媒、社交媒體、短視頻平臺和電商零售平臺等大數據環境中的“自然言語”提取與解析,可以全面評估品牌的聲譽表現。通過全方位的聲譽管理,品牌可以在數字經濟時代贏得持續競爭優勢。

品牌文化力是指品牌文化對品牌競爭力的作用或影響力,也是品牌謀求永續生存和發展的驅動力,是品牌冰山下的85%。“品牌文化力指數”模型,涵蓋品牌文化生產力、品牌文化環境力、品牌文化消費力等維度,為打造具有IP價值和場景體驗的文化附加值提供科學指引。我國深厚的果業文化積淀,如黃土高原孕育的蘋果文化、嶺南地區傳承的荔枝文化等,為品牌建設提供了豐富的文化養分和獨特的價值支撐。建議加快推進中國果品品牌文化力指數研究,通過品牌文化生產力等三級指標體系,指導推進果業文化故事轉化為市場溢價能力,塑造“有強度”“有厚度”“有溫度”的品牌形象。

通過構建科學的價值評估體系、實施精準的聲譽管理維護、打造獨特的文化賦能方式,實現中國果業從產量優勢到價值優勢的跨越。這一進程中,需要堅持“三化協同”發展路徑——以品牌化為引領提升產業價值,以數智化為支撐優化運營效率,以組織化為保障增強產業凝聚力。

3.深耕細分市場領域打造特色企業品牌

在消費升級和市場細分的大背景下,聚焦細分領域、打造特色品牌已成為企業從同質化競爭轉向差異化發展的關鍵路徑。

在區域特色挖掘方面,部分頭部企業正在通過深度開發區域公用品牌實現差異化競爭。如“庫爾勒香梨+孔雀河畔”“延安蘋果+凸凸”,這種“地理標志+企業品牌”雙輪驅動的發展模式,既發揮了區域公用品牌的品質背書作用,又通過企業市場化運營提升了產品溢價能力。深度挖掘產區文化內涵,構建特色化產品體系,是培育區域核心競爭力的有效路徑。

細分場景的專業化產品開發是品牌價值躍升的新引擎。以陜西“曹儒”蘋果為例,立足寶雞地區的優質種植條件,在標準化精細管理的基礎上,賦予蘋果“SOD+蜜+硒+黃豆酵素”等營養健康功能支撐,成功塑造了高端健康果品的品牌形象。

面向未來發展,企業品牌建設應通過深耕細分領域、強化特色優勢,培育更多具有核心競爭力的專業化品牌,共同推動我國果業品牌建設邁向高質量發展新階段。

4.推進產業深度融合拓展價值創造空間

構建多元化的產業生態體系,有效延伸產業鏈、提升價值鏈,為果業品牌建設注入新的活力。

在產業融合模式創新方面,重點探索跨產業橫向融合。積極推動果業與文旅、康養、教育等產業的跨界合作,開發復合型產品和服務。同時,運用大數據、物聯網等現代信息技術,重構產業生態,提升運營效率。

產業融合的關鍵在于價值共創,要建立多方參與利益共享機制,讓農戶、企業、消費者等各方都能從中獲益。

在推進產業融合過程中要始終堅持品牌引領的發展理念,通過品牌化運營來提升融合發展的質量和效益。要將品牌理念貫穿于產業融合全過程,在拓展價值空間的同時不斷增強品牌影響力,最終實現產業發展與品牌建設的良性互動與相互促進。

5.加快國際戰略布局提升全球競爭能級

我國幅員遼闊的果品產區孕育了豐富多彩的果業文化,從黃土高原的蘋果種植智慧到江南水鄉的楊梅栽培傳統,從新疆戈壁的香梨傳奇到嶺南大地的荔枝文化,這些承載著地域特色和農耕文明的文化瑰寶,正是中國果業走向國際市場的獨特優勢。

文化傳播是國際化的核心環節。創新文化表達方式,運用現代傳播手段展現中國果業的獨特魅力。

國際合作平臺建設至關重要。建議由中國果品流通協會等組織牽頭,與主要貿易伙伴國的同業組織建立常態化交流機制,定期舉辦產業對話活動。重點打造若干具有國際影響力的專業展會,為中國果業品牌提供展示窗口。同時要推動建立產學研國際合作網絡,促進品種、技術、品牌等領域的交流創新。

在出海保障方面,各級政府要重點推動國內質量標準與國際接軌;建立出口企業能力培育計劃,通過專題培訓、實地指導等方式,幫助中小企業提升合規經營水平;提供法律咨詢服務,幫助企業應對貿易糾紛,提供針對性支持措施。

面向未來,中國果業國際化發展要以文化為魂、以品質為基、以創新為翼。通過構建政府引導、協會服務、企業主導的協同機制,培育一批具有文化特色的國際知名品牌,讓中國果品成為傳遞東方智慧的文化使者,在全球市場綻放獨特魅力。